歴史と史跡とエトセトラ

Walk to the Past

江戸の都市開発と築地の埋立地

東京の地形は洪積台地と沖積低地からなる[注1].多摩川と荒川に挟まれた武蔵野台地,荒川と江戸川に挟まれた埼玉県中央部の大宮台地,江戸川と利根川に挟まれた千葉県北部に広がる下総台地が主な洪積台地で,多摩川の南西には多摩丘陵 […]

北里柴三郎と伝染病研究所の跡地を辿る

北里柴三郎は1871年に古城医学所 (1872年に改称して熊本医学校) に入学してオランダ人医師マンスフェルト (Constant Mansveldt) に学び,1875年に東京医学校 (現在の東京大学医学部) に進学し […]

高輪界隈を巡って辿る赤穂浪士の足跡

1748年に人形浄瑠璃・仮名手本忠臣蔵が上演された.忠臣蔵は赤穂事件を題材にした物語だ.赤穂浪士の討ち入りは武士のみならず町人まで賞賛するところとなり,事件後,さまざまな芝居がつくられた.仮名手本忠臣蔵は大当たりとなって […]

元麻布の善福寺と高輪の東禅寺で想いを馳せる

幕末の尊王攘夷の思想は討幕運動に結実した.尊王攘夷で横行したのは弾圧と暗殺だが,倒幕運動は内戦ないしは革命である.弾圧であれ,暗殺であれ,戦闘であれ,現実にはそのなかで行われるのは人殺しだ. 1858年に日米修好通商条約 […]

東海道・品川宿を散策する (その2)

目黒川で仕切られた北品川宿と南品川宿の間に架けられた品川橋は,江戸時代には境橋とも呼ばれていた.橋の北側が北品川宿で,南側が南品川宿である.品川橋の北側には,東海七福神の1社として恵比須を祀る荏原神社 (1874年に品川 […]

東海道・品川宿を散策する (その1)

品川は中世から海運と漁業が盛んな地域だったが,江戸時代になって宿場町として発展し,遊興地・行楽地としても賑わった. 目黒川が東京湾にそそぐ河口にあった品川湊は川の流れが緩やかなので荷卸しなどに適し,神奈川湊や六浦湊ととも […]

品川硝子が創設された東海寺を訪ねる

北品川の地にある東海寺は三代将軍徳川家光による創建で,開山は沢庵宗彭である[注1].1638年に創建された当時の東海寺の敷地は広大で47,666坪にも及び,1716年には寺内に17の塔頭が営まれていた[1, 2].しかし […]

東海寺に創設された品川硝子の跡地を訪ねる

ガラス容器や眼鏡などの製造は江戸時代初期から行われていた.浜田弥兵衛は1615年に南蛮に渡航して眼鏡製造法を学び,この技法を伝えられた生島藤七がさまざまなガラス製品をつくっていたのだ[1].幕末には薩摩藩,長州藩,鍋島藩 […]

東海道・神奈川宿を散策する (その2)

本覚寺は神奈川駅近くの高台にある寺院だ.山門の手前にはアメリカ領事館跡の石碑,山門をくぐると全国塗装業者合同慰霊碑がある.本覚寺の説明板にはアメリカ領事館時代に山門は白ペンキで塗られていたと書かれてある.日本塗装工業会は […]

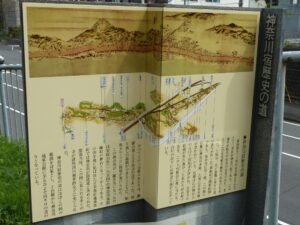

東海道・神奈川宿を散策する (その1)

東海道五十三次は日本橋に始まるのだが,品川宿,川崎宿に続く江戸から3番目の宿場が神奈川宿だ.江戸時代後期に制作された東海道分間延絵図 (「神奈川宿歴史の道」に転載されている) によれば,神奈川宿は旧東海道の横浜駅近くの上 […]

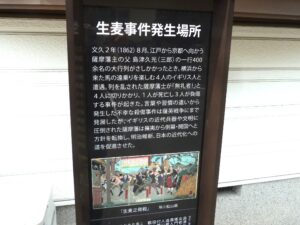

生麦事件の現場を訪ねる

生麦駅からさほど遠くない住宅地に生麦事件発生場所の説明板がある.そこには1862年9月14日 (旧暦では文久2年8月21日) に江戸から京都に向かう薩摩藩主の父・島津久光の約400名の行列に,横浜から来た馬に乗った4人の […]

登戸の新旧鏝絵めぐり

漆喰は消石灰に苆 (すさ) と海藻糊を配合したもので,消石灰は石灰岩や貝殻を焼いて作り,繊維質材料の苆には藁,麻,紙などが用いられる[1].漆喰には麻苆が一般的で,純白の仕上げには紙苆が用いられる.海藻糊は海藻に水を加え […]

電気鉄道の開業と川崎大師

1872年に開業した品川と横浜を結ぶ鉄道は蒸気機関車によるものだが,電気鉄道の始まりは京都の路面電車だった[注1].1895年開業の京都電気鉄道は伏見町から京都駅前の営業運転を始め,その電力は蹴上の水力発電所から供給され […]

歴史と史跡とエトセトラの目次(57話)

新たな記事を付け加えて,現在は57話となりました. 57.江戸の都市開発と築地の埋立地 (2025年10月15日公開) 56.北里柴三郎と伝染病研究所の跡地を辿る (2025年7月18日公 […]

田町キャンパスの記念碑を巡る

東京科学大学の田町キャンパスには附属科学技術高等学校とキャンパス・イノベーションセンター東京があるが,元を辿れば東京高等工芸学校の校舎があったところだ.東京高等工業学校の工業図案科が1914年に廃止となったことを遺憾とす […]

明治神宮外苑を散策する

青山2丁目の交差点から明治神宮外苑の軟式グラウンド前まで四並列の銀杏並木が連なっている.並木の総本数は146本で雄木が44本,雌木が102本である.神宮外苑は1926年10月22日の創建だが,この銀杏樹は新宿御苑の銀杏の […]

大田区の理想郷的工場村とその盛衰

下丸子天祖神社は下丸子児童遊園のなかにある.その神社の裏手には下丸子耕地整理組合事業完成記念碑が建っていて,1926年10月17日の日付が記されている.説明文の上部には神話時代の銅像が置かれ,左右には整理事業施行前と完成 […]

上野山を高談闊歩する(その3)

彰義隊は慶応4年(1868年)2月12日 (旧暦) に一橋家の有志17名 (本多敏三郎と伴門五郎が発起人) が雑司ヶ谷の茗荷屋に集まって,1月10日に発令された徳川慶喜追討令への対応策を画策したことが始まりだ[1 - 4 […]

上野山を高談闊歩する(その2)

鳥羽・伏見の戦いから帰還した徳川慶喜が蟄居した部屋は上野寛永寺・大慈院にあった. 慶應3年(1867年) は波乱の年だった[注1].旧暦の10月14日に大政奉還が行われ,11月15日に坂本龍馬が暗殺された.12月9日に王 […]

上野山を高談闊歩する(その1)

陰陽五行説は陰陽思想 (陰陽,天地,偶奇などの相反する2つの性質を原理とする二元論) と五行思想 (木,火,土,金.水の5つの原素による輪廻・循環作用) がもとになった思想体系だが,風水,家相,干支とも関係し,鬼門や姓名 […]

将門塚と神田明神を探訪する

平将門は坂東八か国を平定して新皇・将門になったが,平貞盛と藤原秀郷の奇襲を受けて940年に憤死した.平将門の首は京に送られ獄門に掛けられたが,三日後に白い光を放って東方に飛び去り武蔵国豊島郡芝崎に落ちたとされる.村人は塚 […]

初めての浅草観光(その3:土人形と今戸焼)

今戸神社は1063年に奥州の安倍貞仁・宗仁兄弟の討伐に向かう源頼義と義家父子が京都の石清水八幡を鎌倉鶴岡(由比若宮にある元八幡のこと.それを1180年に現在の雪の下に遷したのは源頼朝)と浅草今津村(現在の今戸)に勧請した […]

初めての浅草観光(その2:かっぱ橋道具街)

菊屋橋から金竜小学校前に至るかっぱ橋道具街通りには料理関係のさまざまな専門店が立ち並ぶ.食器店や包丁店で販売される商品は家庭でも使用できるが,厨房設備機器,店舗装飾用品,食品サンプルなどの店は飲食店向け用品だ.かっぱ橋に […]

初めての浅草観光(その1:浅草寺と浅草神社)

浅草は東京の代表的な観光名所として知られているが,浅草を通ったことはあっても観光したことはなかった.浅草寺の表参道入口にある雷門とそこから続く仲見世通りを通り抜ければ,正面に宝蔵門,左手には五重塔が見える.浅草寺本堂(観 […]

小石川の東京砲兵工廠と諸工伝習所の跡地を巡る

小石川後楽園は徳川頼房(水戸徳川家の初代)が1629年に築いた江戸の中屋敷の後園で,徳川光圀(水戸徳川家の二代)の代に完成した.神田上水の分流を引き入れた池を中心とする回遊式泉水庭園は,光圀の儒学思想のもとでの深山幽谷の […]

染井を歩いて手島精一に出会う

JR駒込駅の北口を出たところに桜のポストがある.駒込駅から染井霊園に向かう駒込一帯はソメイヨシノ発祥の地だ.オオシマザクラとエドヒガンの交配からつくられたといわれ,幕末から明治初期に全国に広まった.ソメイヨシノは地名の染 […]

明治神宮の「さざれ石」と我が家の「石ころ」

明治天皇と昭憲皇太后を祭神とする明治神宮は1920年の創建だ.かつて武蔵野の代々木野といわれていたその場所は,肥後藩主・加藤忠廣の別邸であったが,1640年から彦根藩主・井伊家の下屋敷となり,それを1874年に明治政府が […]

登戸研究所の跡地を訪ねる

登戸研究所[1, 2a, 2b, 2c, 2d]は戦前に旧日本陸軍によって開設された研究所の秘匿名だ.正式名は第九陸軍技術研究所だが,水面下で行われる防諜(スパイ活動防止),諜報(スパイ活動),謀略(破壊・攪乱活動・暗殺 […]