東海道・品川宿を散策する (その2)

目黒川で仕切られた北品川宿と南品川宿の間に架けられた品川橋は,江戸時代には境橋とも呼ばれていた.橋の北側が北品川宿で,南側が南品川宿である.品川橋の北側には,東海七福神の1社として恵比須を祀る荏原神社 (1874年に品川貴船社を荏原神社に改称) が建っている[注1].南品川の鎮守とされるが,建っているのは北品川の地だ.なお,北品川宿の鎮守は大黒天を祀る品川神社で,品川神社は東京十社のひとつでもある[注2].

(善福寺の外壁の左上)

(善福寺の外壁の右上)

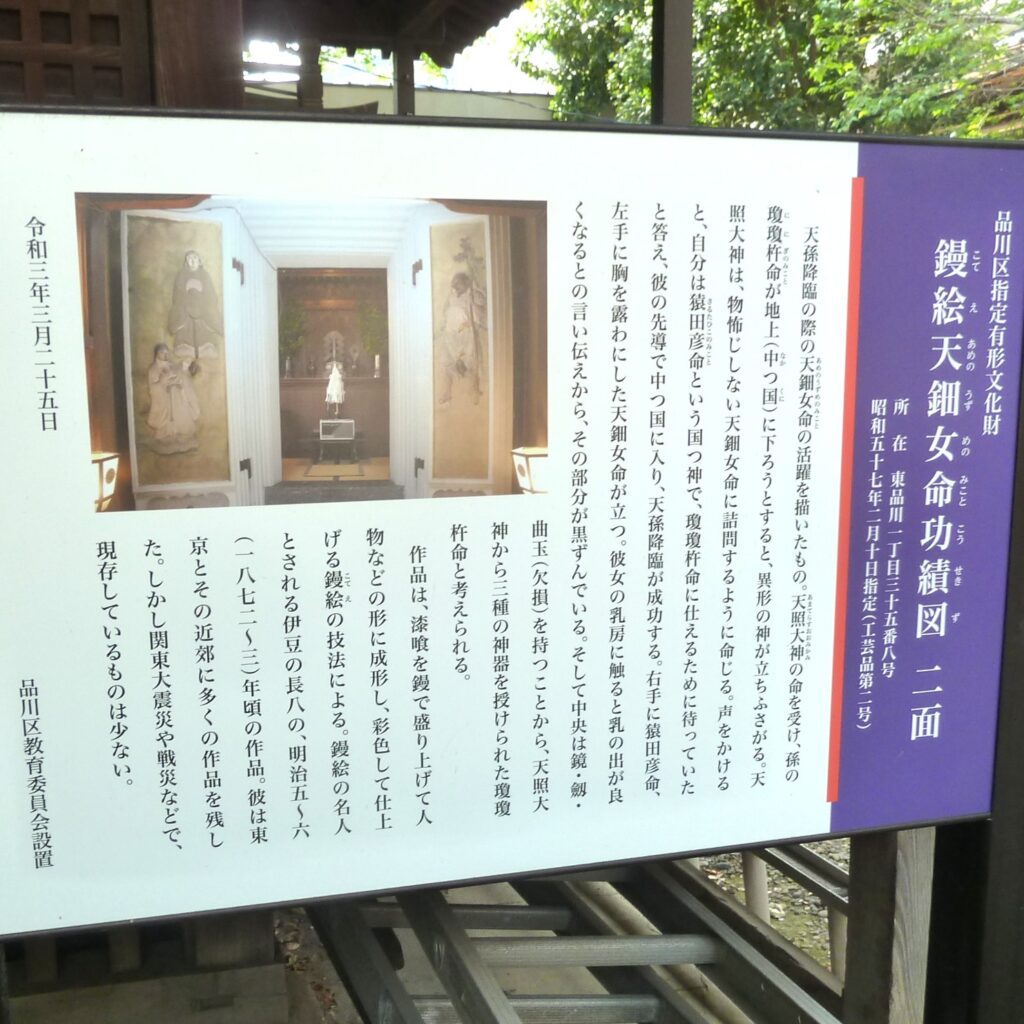

品川宿に寺院が多いのは人口が多いことと家康が寺院を保護したからだ[1].北品川には,入江長八の鏝絵が描かれている善福寺,品川小学校発祥の地でもある法禅寺などが旧東海道に沿って立ち並んでいる[注3].伊豆長八の漆喰彫刻 (鏝絵天鈿女命功績図) が残されている寄木神社は洲崎公園の向かいにある.

善福寺の鏝絵は寺の外壁に描かれたもので,一般公開されている.寄木神社の土蔵造の本殿の内扉に残された鏝絵は通常は非公開だが,境内にはその説明板が設置されている.品川小学校は1874年に法禅寺の私塾を引き継ぐ形で開かれ,その後,旧東海寺の跡地に移転し,2011年には城南中学校と統合して小中一貫校品川学園となった品川で初めて発足した公立小学校である[2].

利田神社には1798年に品川沖に迷い込んで浜に乗り上げ,捕獲された約16メートルの長さのセミクジラの頭部を埋葬した鯨塚が築かれている.その後,1853年にペリーが来航すると,御殿山などを崩して調達した土を埋め立ててお台場が築かれた.御殿山下台場跡は小学校の敷地となっているが,江戸時代に海を埋め立てた海岸沿いに建造されたものである.そこには品川沖の第二台場の西端に1870年に建てられた品川灯台 (日本で3番目の洋式灯台) のレプリカが置かれている.

1964年に明治村に移築された品川灯台の実物は,現存するわが国最古の洋式灯台である.1869年に点灯した日本最古の横須賀市にある観音埼灯台と2番目となった南房総市にある野島埼灯台のいずれもが関東大震災により倒壊したために,3番目に建てられた灯台が現存する最古となったのだ.武蔵野台地の東端にあたる権現山,御殿山,高輪台へと連なる丘陵地帯は品川台場 (台場公園の一部になった第三台場と無人島になった第六台場が現存する) 建設のために一部を削られ,東海道線敷設によっても山は切り崩された.

太田道灌が江戸城を築くまでの居城とした御殿山城の跡地は御殿山庭園になり,権現山は桜の名所を保存するために権現山公園として整備された.品川の丘陵地帯は削られて低くなり,鯨が乗り上げた浜辺は埋立地に姿を変えた.しかし,現在の姿もすぐに過去のものになることは間違いない.旧東海寺の境内を含め再開発が盛んに行われているからだ.

[注1] 東海七福神とは,大黒天を祀る品川神社,布袋尊を祀る養願寺,寿老人を祀る一心寺,恵比寿を祀る荏原神社,毘沙門天を祀る品川寺,福禄寿を祀る天祖諏訪神社,弁財天を祀る磐井神社からなる4つの神社と3つの寺である.東海七福神は品川が大東京に編入された1932年に制定された.

[注2] 明治元年 (1868年) に主要な12の神社が准勅祭社に定められた.日枝神社,根津神社,芝神明宮 (現在の芝大神宮),神田神社,白山神社,亀戸神社,品川神社,富岡八幡神社,王子神社,赤坂氷川神社,六所神社 (現在の大国魂神社),鷲宮神社である.1975年にはこれから六所神社 (府中市) と鷲宮神社 (久喜市) を外した東京十社が定められた.准勅祭社に定められた品川神社については,品川貴船社 (現在の荏原神社) との説もあるが,東京十社に荏原神社は含まれていない.

[注3] 北品川に限らず品川宿に立ち並ぶ多くの寺社に共通したレイアウトは東海道に面した山門から入って山側に設置されていることだ.南品川にも墓地に囲まれた城南小学校の隣にある常行寺 (門前に城南小学校創立之地の石碑がある),家康が江戸入府前日の宿舎とした天妙国寺 (1972年までは妙国寺と称していた.そのため,山門の横の石柱の下の石には妙国寺と刻印されている),毘沙門天を祀る品川寺 (洋行帰りの鐘がある),木造の閻魔像が祀られている長徳寺,品川の荒神様とも呼ばれる千躰荒神を荒神堂で祀る海雲寺などにも共通した配置である.これは東海道が海沿いの道なので,その東側には当時の海が迫っていたからだ.現在は埋め立てが進んでその東側には平坦な陸地が広がっている.

文献

1.東海道ウォークガイドの会編,東海道の宿場を歩く,神奈川新聞社 (2022).

2.品川の学校 (品川歴史館解説シート)