東海道・品川宿を散策する (その1)

品川は中世から海運と漁業が盛んな地域だったが,江戸時代になって宿場町として発展し,遊興地・行楽地としても賑わった.

目黒川が東京湾にそそぐ河口にあった品川湊は川の流れが緩やかなので荷卸しなどに適し,神奈川湊や六浦湊とともに古代より陸海交通の要衝および物資の集散地として栄えた.品川より北には湿地が多く良い湊がなかったので,海路で運ばれた物資を陸揚げして陸路で内陸に輸送する中継地として選ばれたのが品川だったようだ.家光の時代に江戸幕府は鎖国政策を始めたので,海上輸送航路は国内に限定され,廻船業者が1枚の帆を使った弁才船 (大型廻船) で国内の定期航路を運航していた.大阪と江戸を結ぶ菱垣廻船や樽廻船,北海道から日本海と瀬戸内海を通って大阪と結ぶ北前船などである.

浅海や河川を運行するときには,喫水の深い大型廻船から瀬取船などの小型廻船への積み替えが必要になる.品川湊沖では,浅い東京湾を品川以北に進むための積み替えも行われていた.また,魚介類が豊富な品川の海で取れた魚は江戸前寿司に使われ,目黒川と立会川の淡水が注ぎ込む品川沖の浅瀬は海苔の生育に適し,南品川から大森にかけての全戸数の約3分の1が海苔の養殖を行っていた[1].釣り船・屋形船の営業は北品川橋の辺りで今でも行われているが,漁業が行われていたのは1962年までである.磯の香りが漂う海沿いの宿場町であった旧品川宿は,東京湾の埋め立てが進んで魚介類の豊富な海からははるか遠くに隔てられてしまった.

宿場に用意される宿泊施設はさまざまだ.本陣は武士や幕府の役人などのために設けた特別な宿泊施設,脇本陣は本陣の補助的な役割を果たす宿泊施設,旅籠は旅人向けの宿泊施設である[1].なお,飯売女を置かずに食事を提供する旅籠が平旅籠で,飯売女を置く旅籠が飯売旅籠である.木賃宿は安価な宿泊施設で,旅人が燃料代を支払って自炊する宿だ.そして当時の旅行は寺社への参拝がおもだったので,寺社に設置された宿坊に一般の参詣者や観光客を泊めることもあった.品海公園には品川宿の石碑があり,聖蹟公園には東海道品川宿本陣跡がある.

1601年に徳川家康が東海道に伝馬の制度を定め,品川宿は伝馬宿となった.伝馬制とは公用の書状や荷物を出発地から目的地まで運ぶときに,宿場ごとに馬や歩行人足を交替して運ぶ制度である.伝馬朱印状を所持している者に馬および人足を提供して次の宿場まで荷物を運ぶのだ.馬の背負う荷物は40貫 (150 kg) まで,人足は1人当たり5貫 (18.75 kg) までと定められていた[2].宿場は伝馬のコストを負担するが,年貢の免除や旅人の宿泊や荷物を運んで収入を得る特典があった.

品川宿は江戸時代に入ると,宿場町として栄えただけでなく,行楽地や遊興地としても栄えた.海の景色を楽しむだけでなく,海の見える御殿山の桜,初夏の潮干狩り,東海寺や海庵寺の紅葉などといった四季折々の景色に加え,新鮮な海の幸も豊富だったからだ[1].そして,北の吉原,南の品川とも呼ばれたように飯盛女を置くことが認められた遊興地でもあった.

北品川駅の近くに歩行新宿 (かちしんしゅく) 土蔵相模の碑がある.品川宿と高輪の間に発展した地域が歩行新宿で,酒食の商いをする茶屋町だったものが1722年に宿泊も可能な宿場に昇格したのだ[注1].宿場は伝馬と歩行人足の両者を本来負担するのだが,歩行人足だけを負担したので歩行新宿と言われている.1860年に起きた桜田門外の変の水戸浪士や1862年に英国公使館を焼き討ちした高杉晋作,久坂玄瑞,伊藤俊輔 (博文) ら長州藩士の集合場所であった土蔵相模は品川宿の北端に近い歩行新宿の飯売旅籠屋・相模屋の俗称である.

1858年に日米修好通商条約が結ばれると,幕府は外国公使館の建設を品川神社の裏手にある御殿山に計画し,最初に建設に取り組んだのが英国公使館であった.焼き討ちされた建築中の英国公使館は,土蔵相模からは僅か数百メートルの近距離にある.そして午前1時に焼き討ちを決行した13名の長州藩士は,芝浦の妓楼で燃え盛る公使館を見て酒盛りをした[3].なお,後に大日本窯業協会の初代会頭に就任した品川弥二郎も焼き討ちに参加している.

北品川駅の近くにある御殿山庭園は太田道灌が通称・御殿山城を築城したとされる場所だから丘の上だったはずだが,庭園はその南側の道路である御殿山通りより低くなっている.幕末の品川台場の埋め立てに際して,御殿山通りの北側部分がえぐられて窪地になったのだ.掘削前の御殿山の頂上が何処にあったのかは推定困難だが,現在の御殿山の頂上は庭園に接する御殿山通りのあたりのようだ.

御殿山庭園から線路を越えてだらだらと坂を下れば権現山公園に到着する.東海道線の線路がはるかに下に見えるのは,明治初年の鉄道敷設工事によって海の見える桜の名所である御殿山が切り崩されたからだ.権現山は御殿山から地続きの高台で江戸時代は東海寺の境内であったが,1918年に品川町に払い下げられて公園になった.現在の権現山公園は平坦な小さな公園だが,その南側の一角は高台となっていて,現在の権現山の頂上のようだ.その高台から東方を眺めれば,1862年に焼き討ちにあったイギリス公使館の建物の跡地がこんもりとした緑に包まれた品川神社の左側に見える.

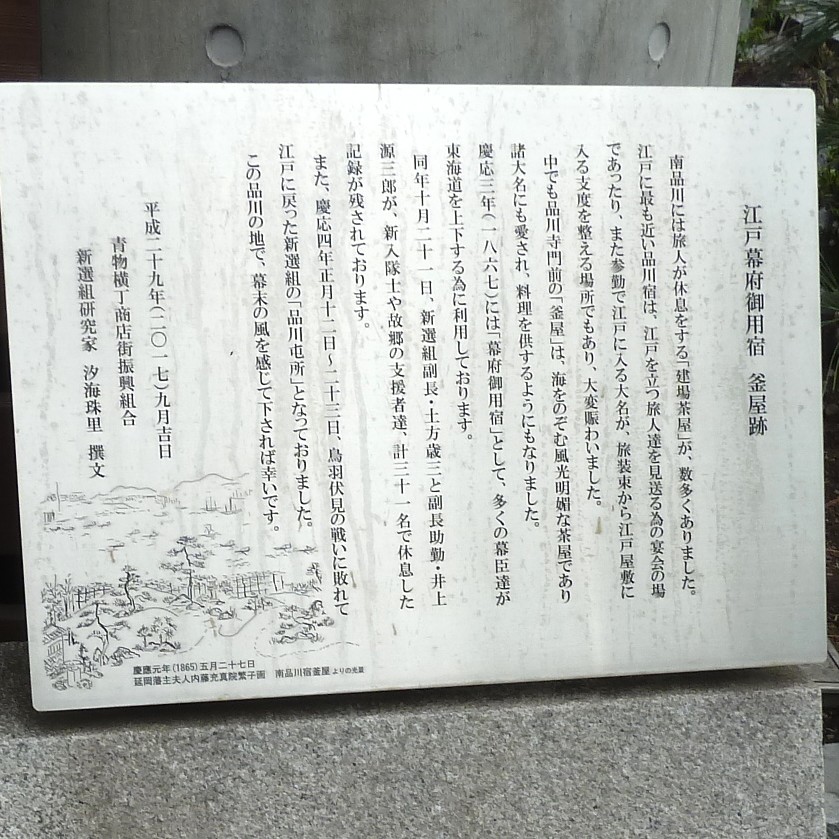

青物横丁駅の近くには幕府御用宿「釜屋」跡の説明板がある.品川宿の南端に近いところにある釜屋は土方歳三ら新撰組が定宿としていた立場茶屋 (宿場町と宿場町の間に置かれた休息所) だ.釜屋は1867年には既に幕府御用宿になっていて,1868年には鳥羽伏見の戦いに敗れた新選組がしばらくそこに滞在していた.説明板には,海を望む風光明媚な茶屋であったと書かれてあり,その跡地にはマンションが建っている.

歩行新宿と書かれている土蔵相模の石碑は北品川駅近くのマンションの前,土蔵相模の説明板はその隣にあるコンビニの前に設置されている.「釜屋」跡の説明板は青物横丁駅の近くの品川寺 (ほんせんじ) の前にあるマンションの片隅に設置されている[注2].旧品川宿にあった宿泊施設は廃業し,新設される建築物の多くは定住者と商業用だ.幕末のお台場建設,明治時代の鉄道敷設によって御殿山は切り崩され,昨今の再開発によっても品川の風景は一変した.品川宿の痕跡は消えゆく運命だが,その痕跡を継承するものは新設される石碑と説明板なのだ.

[注1] 東海道の起点は日本橋で,京都の三条大橋までの間に品川宿から大津宿に至る53の宿場町がある.品川宿は,北品川宿と南品川宿とそこに新たに加わった歩行新宿の3宿で構成される.目黒川で仕切られた北品川宿と南品川宿の間に架けられた品川橋は,江戸時代には境橋とも呼ばれていた.

[注2] 弘法大師空海を開山とする毘沙門天を祀る品川寺には洋行帰りの鐘がある[1].1657年に造られた品川寺の梵鐘は1867年のパリ万博に出品され,さらに1873年のウィーン万博にも出品されたのだが,その後に行方不明となっていた.しかし,スイス・ジュネーブのアリアナ美術館 (Musée Ariana) に所蔵されていることが分かって1930年に返還された.梵鐘の洋行期間は半世紀以上に渡ったのだ.

文献

1.東海道ウォークガイドの会編,東海道の宿場を歩く,神奈川新聞社 (2022).

2.児玉幸多,東海道五十三次を歩く1 (日本橋~大磯),講談社 (1999).

3.御殿山外国公使館の建設と焼き討ち事件 (品川歴史館解説シート)