品川硝子が創設された東海寺を訪ねる

北品川の地にある東海寺は三代将軍徳川家光による創建で,開山は沢庵宗彭である[注1].1638年に創建された当時の東海寺の敷地は広大で47,666坪にも及び,1716年には寺内に17の塔頭が営まれていた[1, 2].しかし,現在の東海寺の敷地は大幅に縮小し,臨済宗大徳寺派の旧東海寺の域内に2つの寺院 (清徳寺と春雨寺) は残っているものの,品川学園や子供の森公園などを含む旧東海寺の敷地は高層建築に囲まれた谷間の寺院へと姿を変えつつある.

現在の東海寺は旧塔頭・玄性院 (老中堀田正盛が1639年に建立した塔頭・臨川院が改称された) がその名称を引き継いだもので,鐘楼にある東海寺梵鐘は1692年の鋳造で五代将軍綱吉の母・桂昌院が将軍家光の冥福を祈るために寄進したものだ.東海寺の裏手に建つ2軒のマンションの境界付近に置かれているものは東海禅寺と書かれた石柱だ.それは旧東海寺への入り口を示すために置かれ,かつての広大な東海寺を偲ばせるものだが,この石柱の先に続く通路は現在の東海寺には通じてはいない.

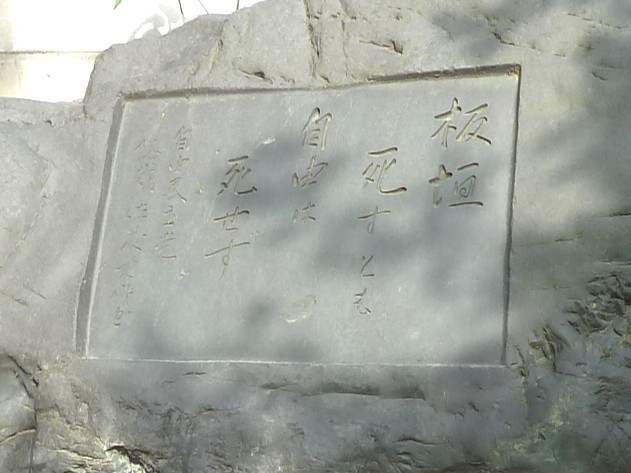

1637年に東海寺の鎮守と定められた品川神社の創始は1187年である.その裏に板垣退助の墓があるが,これは品川神社の墓ではない.墓は東海寺の塔頭寺院であった高源院の墓地に建てられたのだが,関東大震災で被災した高源院が世田谷区烏山 (烏山寺町) に1939年に移転したのちも墓はその地に残ったのだ.なお,墓所内に置かれている「板垣死すとも自由は死せず」の石碑は佐藤栄作の筆によるもので,この言葉は1882年4月の岐阜での遊説中に暴漢に襲われて負傷したときに板垣が述べたものである.

山手線と京浜東北線と目黒川に囲まれた一角にあるのが東海寺大山墓地と品川硝子製造所の跡地だ.沢庵の墓所は,小堀遠州が築造したと伝えられる大きな自然石を置いた墓である[1, 2].大山墓地には貞享暦を作った渋川春海,鉄道の発展に寄与した井上勝,官営品川硝子の払下げを受けた西村勝三そして国学者の賀茂真淵も眠っている.渋川春海は囲碁の研鑚 (14歳で幕府の碁所となり,2代目・安井算哲と称した) の一方で天文・数学・暦学を学び暦学者となった.貞享暦は1684年に官暦となり,後の太陰暦の基本となったものである.井上勝は1863年にロンドン大学などに留学した5名の長州藩士の1人だ.その5名とは初代内閣総理大臣・伊藤博文,初代外務大臣・井上馨,造幣局長・遠藤謹助,工部省の設置に尽力した山尾庸三,そして鉄道庁長官・井上勝である.

大山墓地で墓所を見つけることは案内表示がなければ容易ではないのだが,島倉千代子の墓は案内がないにもかかわらず分かり易い.黒い墓石はよく目立ち,墓前に供えられた花も絶えることがないからだ.西村勝三の墓所は分かりにくいが,品川硝子の跡地を示す近代硝子工業発祥之地の碑は大山墓地に向かう道路脇に置かれている.

[注1] 品川宿の町並みは,北品川,南品川,歩行新宿の3宿で構成される.目黒川沿いにある新馬場駅は,品川宿のほぼ中央部に位置する.現在の地名は目黒川を境にして,北側が品川区北品川で南側が南品川である.品川宿は旧東海道に沿って江戸時代に拡大した.宿場町に加えて,行楽地 (御殿山の桜,初夏の潮干狩り,東海寺や海庵寺の紅葉など) や遊興地 (飯盛女を置くことが認められ,北の吉原,南の品川とも呼ばれた) として賑わったからだ[2].北品川宿の北側に発展した地域が歩行新宿で,その範囲は善福寺や法禅寺のある辺りまでとされる.

文献

1.東海寺と沢庵 (品川歴史館解説シート)

2.東海道ウォークガイドの会編,東海道の宿場を歩く,神奈川新聞社 (2022).