Sunday Essay

日曜日にときどき公開

ペリーの砲艦外交と幕府の政策転換

江戸時代が概ね平和な時代だったのは軍縮政策の成果だ.1600年の関ヶ原の戦い以降に1614年の大坂冬の陣と1615年の夏の陣,そして1638年から1639年に島原の乱が起こったものの幕末まで大きな戦闘が起こらなかったのは […]

禁じられた海外渡航と江戸時代の漂流民

はじめに鎖国令によって江戸時代の海外渡航は禁じられていた[注1].大船建造の禁によって朱印船のような航洋型の船は利用できず,江戸・大坂などを結ぶ国内航路には穏やかな瀬戸内海で発達した沿岸用の廻船 (弁才船と呼ばれる船形に […]

論理回路から人工知能への進化を振り返る

コンピュータは論理回路で構成され,機械語で書かれた命令文の入力によって回路が動作する仕組みだ.初期の論理回路は真空管を組み合わせたものだが,半導体技術の進歩によって回路部品はトランジスタから集積回路へと進化した. コンピ […]

万国博覧会の始まりと各国の思惑

万国博覧会 (万博) の始まりは1851年のロンドン万博 (The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations) だが,1928年に博覧会国際事務局 […]

広い意味でのアーツとサイエンスの4分野

大学を卒業すると学士号の学位を得るのだが,英語ではこれを Bachelor's Degree と言う.しかも,学士号は専攻分野によって細分化されていて,代表的な学士号はBA (Bachelor of Arts) とBS […]

心身二元論と神の創造

「我思う,ゆえに我あり」はデカルトが「方法序説」のなかに示した命題だ[1].たとえ世界のすべてを虚偽と仮定しても,それを仮定する考えは自分の意識作用によって生まれるのだから,自分の意識の存在を否定することはできないと言う […]

Sunday Essayの目次(69話)

新たな記事を付け加えて,現在は69話となりました. 69.ペリーの砲艦外交と幕府の政策転換 (2025年12月28日公開) 68.禁じられた海外渡航と江戸時代の漂流民 (2025年12月14日公開) 67.論理回路から人 […]

近代デザインと工業図案科

近代デザインは19世紀末に出現した[1a, 1b, 1c, 1d].ウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動 (Arts and Crafts Movement) が嚆矢で,アール・ヌーヴォー (Art Nouv […]

地球環境を転換する生き物たち

シアノバクテリアの出現は地球環境を一変させた.酸素を放出して,それまでの還元性環境を酸化性へと大転換したからだ.それまでの還元的な環境に適応していた嫌気性生物は表舞台から追いやられ,好気性生物の繁栄が始まった. 大気中の […]

消えた二酸化炭素を杞憂する

金星の大気圧は95気圧でその大気の98.1%は二酸化炭素だ.火星の大気圧は0.0006気圧に過ぎないが,その大気の95.3%は二酸化炭素だ.それに対し,地球の大気圧は1気圧でその78.1%が窒素,20.9%が酸素,0.9 […]

地球の寒冷化と地表の温暖化を懸念する

原始太陽系星雲の誕生は約46億年前だ.星間雲が収縮して原始太陽が誕生し,その原始太陽を取り巻くようにして形成されたのが原始太陽系星雲だ.原始太陽の放射熱によって星雲の宇宙塵は加熱され,融合して10 km程度の微惑星にまで […]

陶磁への道 (後編:粘土からセラミックスへ)

カレドニアガラスは葉柄を加工した棒を倒木の穴に差し込み,それにカミキリムシの幼虫を噛みつかせて釣り上げる[1].ダーウィンフィンチはサボテンの刺を嘴に挿んで樹皮の内側に潜む虫をつつき出す[2a, 2b].チンパンジーはオ […]

陶磁への道 (前編:ビッグバンから粘土誕生まで)

物質の誕生は138億年前のビッグバンが始まりで,その後の恒星内での核融合および超新星爆発における中性子捕獲等によってさまざまな元素が生まれたと考えられている[1a, 1b].これらの元素が集まって太陽系と地球が誕生したの […]

最小作用の原理は神からの啓示だったのか

ヨハン・ベルヌーイ(Johann Bernoulli)が1696年に提起した最速降下線問題(摩擦のない滑り台を最短時間で滑り降りることのできる滑り台の曲線形状を求める問題のこと)は変分法を用いて解が得られる[注1].正確 […]

科学的理解を阻むもの

光の直進性,反射の法則,屈折の法則といった幾何光学の法則は古くから知られていた[1, 2].発見者は不明だが,古代ギリシアのユークリッドや古代ローマのプトレマイオスの著書にもこれらの法則は言及されている.幾何光学の法則は […]

磁気モーメントをスピンと呼ぶのは如何なものか

荷電粒子は電場内ではクーロン力を受け,磁場内ではローレンツ力を受けて運動する.例えば,負電荷をもっている電子は電場内では正極に引き付けられるように運動し,磁場内では磁場と運動方向に対して垂直な方向に力を受けて運動方向が変 […]

量子論を理解できるのは誰だろう

シュレーディンガーの波動方程式に限ったことではないが,量子論[1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g]が分かりにくいというのは誤りで,ファインマン(Richard Feynman)が「誰も量子力学を理解して […]

原子と核とその内部を調査する

原子の概念の始まりは古代ギリシアの哲学者デモクリトスまで遡ることができるが,気体の性質や化学反応の法則が見いだされてから改めて原子説を提唱したのはドルトン(John Dalton)だ.ドルトンは1808年から3回に分けて […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(番外編)

エックス線以外の放射線は核反応に関係し,核反応は素粒子に関係する.放射線がわかりにくいのは,素粒子の世界がわかりにくいからだ. 素粒子の世界を分かり易く解説したインターネットサイトとしては,高エネルギー加速器研究機構の「 […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その4)

放射線がわかりにくいのは,確率的な健康被害を受ける線量の評価基準としている実効線量が計測器で測定可能ではないからだ.吸収線量に放射線加重係数を乗じて等価線量を算出し,それに組織加重係数を乗じて実効線量を算出するのだ.外部 […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その3)

放射線がわかりにくいのは,確率的な健康被害を受ける線量の評価基準としている実効線量の算出方法が随時変更され,それによって自然放射線による被ばく線量が時代とともに変化してきたからだ.これはICRP(国際放射線防護委員会)の […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その2)

放射線がわかりにくいのは,さまざまな粒子線や電磁波のなかで電離作用のあるものをまとめて放射線としているからだ. エックス線とガンマ線は電磁波の一種だが,明確な区分はない.荷電粒子が減速するとき,制動放射によってエネルギー […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その1)

文部科学省は「小学生のための放射線副読本」と「中学生・高校生のための放射線副読本」を作成し,環境省は平成26年以来「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」を毎年発行している.そして日本アイソトープ協会の提供する […]

権力に奉仕する大学の歴史とその変容

独裁権力を維持・強化するには地位を脅かすものを排除した統治機構の構築は重要だ.後継者の候補がいなければ独裁権力者がその地位を脅かされることもないからだ.他方,下層階級に属するものにとっては,統治機構の一翼に参入することは […]

アカデミーの変遷と学問の自由

ピタゴラス教団を率いたピタゴラス,原子論のデモクリトス,そしてソクラテス,プラトン,アリストテレスなど古代ギリシャで活躍した多くの哲学者の名は知られているが,その思想の詳細には不明な部分が多い[1a, 1b].現存する資 […]

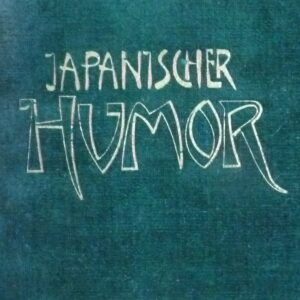

ワグネルの著した日本のユーモアを読み解く

「日本のユーモア」の原書はJapanischer Humorで出版は1901年だ[1].和訳が1958年と1971年に刊行されている [2]. 著者の一人であるクルト・ネットー(Curt Netto)[注1]は1873年 […]

英国陸軍の役に立たない研究が米国海軍の役に立つ

米国海軍研究所(Naval Research Laboratory)のアーウィン(George Rankine Irwin)は1957年頃に破壊力学を産み出した[1].それは英国陸軍省(War Office)の王立航空機 […]

人を動かす(その2)

生物の行動は遺伝的に組み込まれたものが基本だ.生まれたばかりの水鳥の雛は刷り込み(Imprinting)によって親鳥を追って歩くようになる.生まれた直後に見た大きな物体を親と認識するプログラムが遺伝子に組み込まれているか […]