東海寺に創設された品川硝子の跡地を訪ねる

ガラス容器や眼鏡などの製造は江戸時代初期から行われていた.浜田弥兵衛は1615年に南蛮に渡航して眼鏡製造法を学び,この技法を伝えられた生島藤七がさまざまなガラス製品をつくっていたのだ[1].幕末には薩摩藩,長州藩,鍋島藩を始めとする各藩でもガラス製造が試みられるようになり,明治になると,京都府が1870年に舍密局を設立して,洋灯,食器.舷灯用紅色ガラスなどをつくり始めた[1, 2].

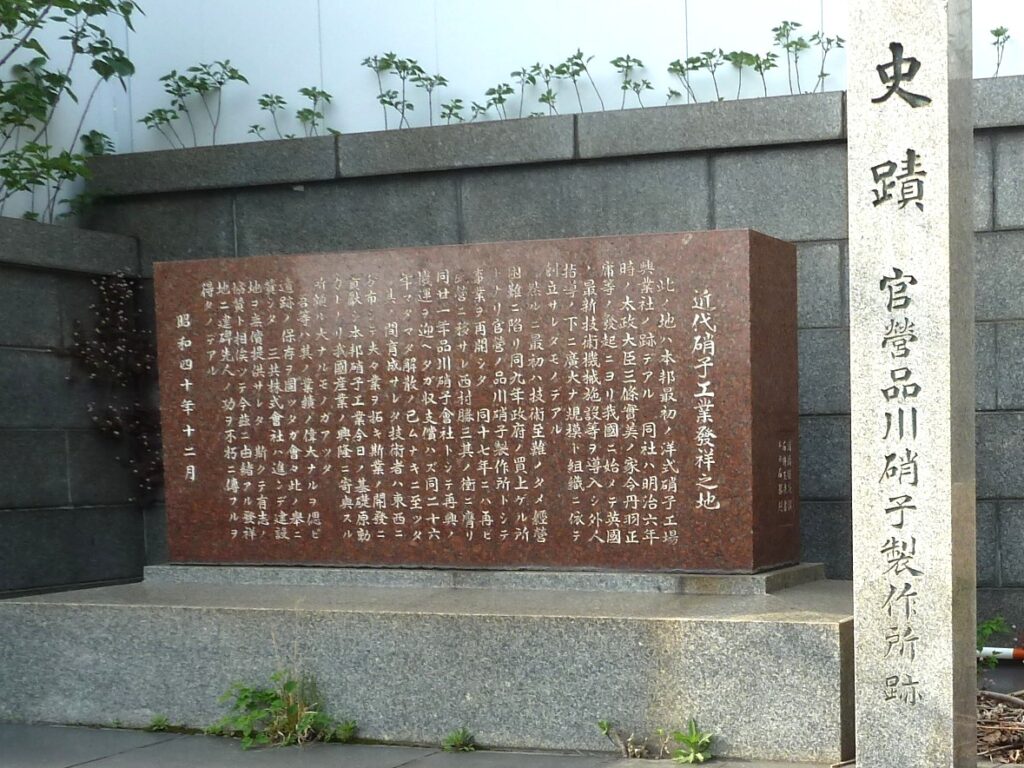

興業社は1873年に東海寺境内に創設された板ガラス工場である[1, 3].1876年に工部省に買収されて官営の品川硝子製作所 (1877年に品川工作分局に改称,1883年に品川硝子製作所に再改称) になり,1885年に西村勝三と稲葉正邦らに払い下げられて民営化 (1888年から品川硝子会社) されたが,1892年に解散に至った[注1].太政大臣・三条実美が計画した興業社,工部省所管の品川硝子製作所,民営化された品川硝子会社と組織は変わったが,大型円筒法による板ガラス製造に挑戦したことは変わらなかった[注2].

興業社ではイギリス人技師トーマス・ウォルトン (Thomas Walton) を雇い入れ,イギリスから機械や技術を導入して板ガラス製造に挑戦した.直径30~50 cm,長さ1.2~1.8 mの円筒を吹竿で吹き, 切れ目を入れて伸ばすという方法だが,それは失敗に終わった[3].

官営の品川硝子製造所ではウィーンのガラス工場で修行した藤山種広が舷灯用紅色ガラスの製造に成功したが,経営は赤字続きだった[3].イギリス人技術者も食器などのガラス日用品の製造を指導するスピート (James Speed),坩堝工のスキッドモール (Elijah Skidmore),カットガラスの技法を教えるホープトマン (Emanuel Hauptmann) が加わって舷灯用ガラスや食器が作られたものの,板ガラスの製造は失敗に終わった[2, 4].

民営化された品川硝子会社では,陸軍用水壜,薬用壜,ランプ用油壷,飲食器および理化学用品の製造に取り組み,麒麟麦酒向けのビール瓶が薬用壜やガラス皿とともに主力商品となったのだが,1890年の恐慌と板ガラス製造の失敗等によって会社は解散に至った[3].

1908年に品川硝子の工場を購入したのは高峰譲吉 (1894年にタカジアスターゼを発見し,1913年に三共株式会社の初代社長に就任) らが創設した三共株式会社 (1898年に三共商店として設立) である.三共・品川工場が開設され,これは1932年に三共・品川研究開発センターとなったのだが,2016年に第一三共 (2005年に三共と第一製薬とが経営統合して発足) はJR東海に敷地を売却した.現在は,リニア新幹線の開業に向けて,地上4階・地下4階の北品川変電施設の建設工事 (2016年2月末に着工し,2026年11月に完了予定) が行われている.品川硝子の痕跡はほぼ抹消されたが,品川硝子の跡地には品川硝子の記念碑が1965年に建てられ,レンガ造りの工場 (1877年頃に建設された工部省品川硝子製造所で,三共ではタカジアスターゼなどを作った製薬工場) は1968年に犬山市の博物館・明治村に移築されている.

品川硝子は事業としては失敗だったが,その技術はそこに入局した伝習生らに継承され,会社解散後もしばらくの間,その設備は活用された.岩城硝子 (現在のAGCテクノグラス),東洋ガラス,旭硝子 (現在のAGC株式会社) および東芝硝子 (現在のAGCテクノグラス) は以下のように品川硝子に関係するのだ.

(i) 品川硝子から独立して1883年に岩城硝子製造所 (1937年に岩城硝子株式会社になった) を創業した岩城滝次郎は,1899年からステンドガラスの製造販売を行った[1].そして,1900年に品川硝子の工場を譲り受けて板ガラスの製造を試みたが成功しなかった.

(ii) 1878年に品川硝子製造所に入局して,イギリス人技師ゼームス・スピートからガラス製造の指導を受けた伝習生の島田孫市は1888年に島田硝子製造所 (現在の東洋ガラス) を創業し,1902年に板ガラスの製造に成功した[3].本格的な板ガラス生産の開始は,1906年に岩崎俊弥 (三菱財閥の岩崎弥之助の次男) と共同で設立した大阪島田硝子製造合資会社においてである[1].だが,岩崎俊弥は1907年に島田孫市と袂を分かち,旭硝子を設立して1909年に日本初の板ガラスの工業生産に成功した[5, 6].そしてガラス壜の製造を行う東洋ガラスは2013年に東洋製罐グループホールディングスの完全子会社となった.

(iii) 藤岡市助が設立した「白熱舎」で白熱電球が製造されたのは1890年である.そして1899年に社名を「東京電気株式会社」に変更した.東芝の前身である東京電気は1902年に品川硝子の工場を借り受けて品川硝子製造所を開設し,電球用バルブの試作・生産を行った.戦後の集中排除法により東芝のガラス事業は4社 (帝国化成工業,昭和化成工業,東京電気硝子,東京芝浦電気・硝子事業部) に分割され,1950年に発足した東京電気硝子は1961年に東芝電気硝子に改称された.東芝電気硝子は1978年の東芝グループのガラス会社統合によって東芝硝子となり,1999年に岩城硝子と合併して旭テクノグラス株式会社が誕生した.それが2005年に旭硝子株式会社の完全子会社となり,2007年にAGCテクノグラスとなっている.

品川硝子を源流とするガラス製造技術がさまざまな形で現代にも受け継がれていることに間違いはないが,その達成目標であった板ガラス製造は未達であったから,官営品川硝子に投入した税金が無駄遣いであるとの裁定を下すのは容易だ.官営品川硝子を閉鎖して17年も経過してから,その伝習生だった島田孫市が板ガラスの商品化に成功したことを官営事業への投資効果と見なせるかどうかは判断困難だが,少なくとも17年間は官営事業の失敗例として語られてきた.

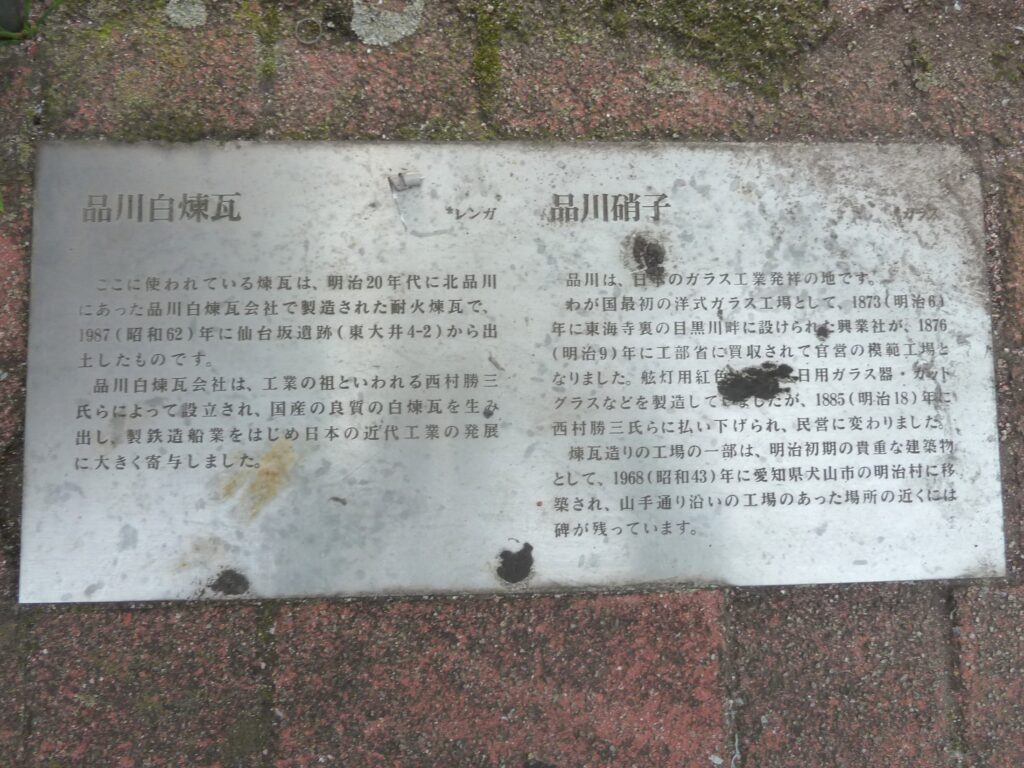

大井町駅西口のロータリー脇に煉瓦の柱がある.そこには区民憲章が記されているのだが,その煉瓦の柱の足元には,煉瓦が品川白煉瓦で造られ,それが仙台坂遺跡から出土したことが記された品川白煉瓦・品川硝子の説明板がある.路上に置かれた説明板を読む人は極めて僅かだ.そして歩行者の多くは説明板の存在にも気づかず,それを踏みつけて通り過ぎる.

[注1] 近代硝子工業の勃興期において,西村勝三が主宰する品川硝子,伊藤契信の経営する日本硝子 (1883年創業) そして渋沢栄一と浅野総一郎が計画した磐城硝子 (1887年創業) の3社は規模も大きく,硝子工業界への貢献も大きかった[1, 2].伊藤契信は日本硝子を辞して,川崎硝子製造所 (1888年創業),東京硝子製造所 (1894年創業)を設立したが,いずれもまもなく解散した[7].伊藤契信はガラス製造への熱い情熱はあったが,企業家としては成功せず,失意のうちに病死したのだ.西川勝三は品川硝子を主宰する前にも,メリヤス,製革・製靴および耐火煉瓦事業等に取り組んでいた実業家だ.1875年に始めた耐火煉瓦の製造事業は,1887年に品川白煉瓦製造所,2009年からは品川リフラクトリーズ株式会社と改称されて現在に至っている.そして,1902年には日本製靴株式会社 (靴のリーガル) も創業した.西川勝三は,品川硝子事業を成功に導けなかったものの,実業家としてはおおむね成功した.

[注2] 19世紀までの板ガラスの製造法には鋳込み法,クラウン法,手吹き円筒法が知られていた[5, 6, 8].鋳込み法の始まりは砂を敷いた平たい石の上に熔融ガラスを流し込んで板状にする方法であるが,17世紀のガラス職人であるベルナール・ペローはこの改良によって厚板ガラスの鋳込み法を開発した.鋳鉄テーブルの上にガラスを鋳込み,鉄製のローラーで均一の厚みにしてから炉のなかで徐冷する方法である.クラウン法は吹き竿の先端に熔融ガラスを巻き取り,空気を吹き込んで小球を作り,金板または石板に押し付けて円盤状にする.これを回転させて遠心力により所定の大きさの円盤を製造する方法だ.円筒法は吹き竿の先端に熔融ガラスを巻き取り,空気を吹き込んで小球を作り,そして吹き竿を振りながら遠心力で円筒状にして,それを切り開いて板に仕上げる方法である.そして20世紀になると,1901年にフルコール法 (1910年代に開発が進められた溶融ガラスを垂直方向に引き出して成形する方法),1902年にラバースの機械吹き円筒法,1905年に板引き法 (溶融ガラスを水平方向に引き出すコルバーンの発明は1916年にリビーオーエンス社で完成された) などが発明され,1959年になってピルキントンによって画期的な製法であるフロート法が開発された.

文献

1.大日本窯業協会編,日本窯業史総説 第1巻 (日本近代窯業史の復刻版),柏書房 (1991).

2.会田軍太夫,わが国における特殊ガラスの発達 (I),窯業協會誌,64 [718] C2-C5 (1956).

3.誕生!日本初の洋式ガラス工場,品川歴史館常設展示解説シート No.16

4.伊藤三千雄,工部省品川硝子製造所の建築について,日本建築学会論文報告集,69 [2] 849-852 (1961).

5.田島慶三,日本の板ガラス工業の発祥,化学と工業,64 [8] 617-619 (2011).

6.森哲,板ガラス製造技術発展の系統化調査,技術の系統化調査報告書,第9集 (2007).

7.会田軍太夫,わが国における特殊ガラスの発達 (II),窯業協會誌,64 [719] C27-C31 (1956).

8.黒川高明,ガラスの技術史,アグネ技術センター (2005).