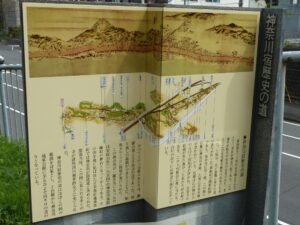

東海道・神奈川宿を散策する (その2)

本覚寺は神奈川駅近くの高台にある寺院だ.山門の手前にはアメリカ領事館跡の石碑,山門をくぐると全国塗装業者合同慰霊碑がある.本覚寺の説明板にはアメリカ領事館時代に山門は白ペンキで塗られていたと書かれてある.日本塗装工業会はその創立30周年記念事業として塗装発祥の地に慰霊碑を建立したのだ.1858年に日米修好通商条約が結ばれ,アメリカ領事館が本覚寺に置かれたのは1859年であった.その後,領事館は1863年に関内に移転し,1973年に東京の大使館に併合された[注1].

東海道線を挟んだ本覚寺の反対側に甚行寺がある.そこにはフランス公使館が置かれていた[注2].イギリス士官の宿舎に充てられた普門寺はその隣の寺だ.そして宗興寺にはヘボン博士施療所跡と神奈川の大井戸がある.なお,生麦事件で負傷したクラーク氏 (Woodthorpe Charles Clark) とマーシャル氏 (William Marshall) はアメリカ領事館のある本覚寺に飛び込んで,医者・ヘボン (James Curtis Hepburn) の治療を受けたとされている.事件のあった生麦から馬を飛ばし,ヘボン博士施療所のあった宗興寺を通り過ぎて,アメリカ領事館跡のあった本覚寺まで辿り着いたのだ.

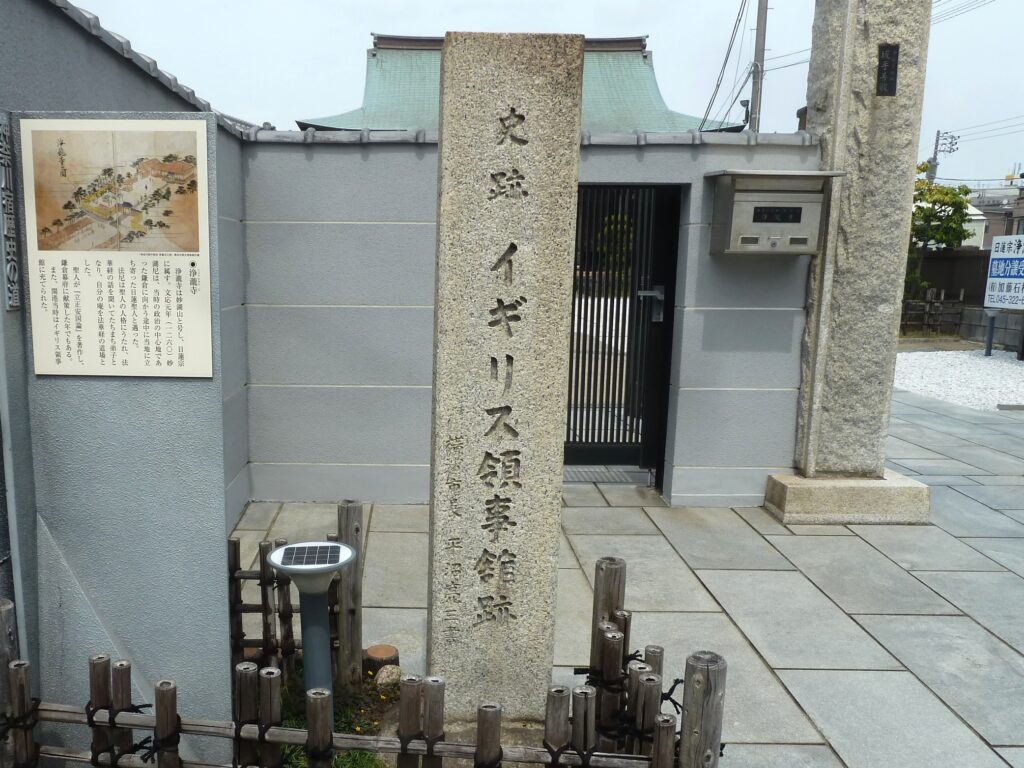

浄瀧寺にはイギリス領事館跡,滝の川で隔てられた対岸の成仏寺には外国宣教師宿舎跡碑がある[注3].神奈川宿は宿場のほぼ中心を流れる滝の川によって,江戸寄りの神奈川町と京寄りの青木町に分かれていたのだ[2].成仏寺はアメリカ人宣教師の宿舎に充てられ,ヘボンは本堂に住んでいた.慶運寺にはフランス領事館が置かれていた.

高札場は幕府の法度や掟などを庶民に徹底させるために設けられた施設だ.神奈川宿の高札場は神奈川警察署西側付近にあったが,これを復元したものが神奈川地区センターの前に置かれている.神奈川新町駅の近くにある神奈川通東公園には1965年まで長延寺が建っていて,開港当時にはオランダ領事館に充てられたことを示すオランダ領事館跡の碑がある.

幕府は神奈川宿の寺院を公使館・領事館等に充てたが,当初から早期の横浜移転を見込んでいた可能性がある.実際,神奈川港ではなく横浜港を1859年に開港し,関内に横浜外国人居留地を整備して移転を促したからだ.横浜開港に伴い幕府は遊郭を横浜に1859年に設置したことも早期の横浜移転を促す効果があったのかもしれない[注4].

[注1] 幕府とペリーが日米和親条約を1854年に調印し,初代アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスは下田柿崎の玉泉寺に臨時の領事館を開いた[3].1858年に幕府とハリスは日米修好通商条約に調印し,1859年には下田より江戸に入り,麻布の善福寺に公使館と住居を移し,横浜開港によって横浜の本覚寺に領事館を開いた.ところが1863年に麻布善福寺が出火して建物が消失したので,公使館を横浜関内の外国人居留地に移し,横浜本覚寺にあった領事館も同年に横浜居留地に移った.その後,1869年に東京築地に外国人居留地が開かれると,1874年に横浜の居留地から築地の外国人居留地 (現在の聖路加国際病院) へと公使館と住居を移し,1890年には公使館を築地から赤坂に移転した (1906年に大使館に昇格).なお,アメリカ領事館は横浜居留地に留まり,1932年に建設された領事館の跡地 (領事館は1973年に東京の米国大使館領事部に併合された) には1979年にザ・ホテル・ヨコハマ (その後,ホテルモントレ横浜に名称変更され,2020年に閉業・解体された) が開業した.

[注2] 1859年に三田の済海寺に設置されたフランス公使宿館は,開港時に神奈川宿 (甚行寺のフランス公使館と慶運寺のフランス領事館) に移転した.そして1866年に公使館は横浜居留地に移転し,1867年に領事館もその隣に移転した[2].明治になると公使館は東京に移転し,1877年には永田町二丁目,1889年には九段南一丁目1番地,そして1911年には芝赤羽橋に移転した[4].また,生麦事件の後,1863年にフランス海兵隊が山手のフランス山 (港の見える丘公園のフランス山地区) に駐屯し,1875年には撤退したのだが,1896年になってフランス領事館がその跡地に建てられた.現在のフランス大使館は南麻布に置かれている.

[注3] 1859年にラザフォード・オールコックにより高輪の東禅寺にイギリス総領事館が開設された.オールコックの公使昇進により領事館は公使館となったが,2度の東禅寺事件により公使館員が殺傷された (1861年の第一次東禅寺事件の後,オールコックは公使館を横浜に移したが,オールコックが帰国中の代理公使・ジョン・ニールは再び東禅寺に公使館を戻して1862年の第二次東禅寺事件が起こった).その後,江戸幕府は公使館を品川御殿山に建設する約束を交わしたのだが,完成直前の1863年に高杉晋作らによる焼き討ちにあったので,2代目公使ハリー・パークスは泉岳寺前に仮公使館を残しながら横浜に公使館を移し,浄瀧寺にあったイギリス領事館もその後,横浜外国人居留地に移転した.横浜居留地の建物は1869年頃に建築されたが,関東大震災で焼失したので,1931年にイギリス総領事館を再建した.それは1972年まで使われ,現在も横浜開港資料館旧館として使用されている.1869年頃にパークスは公使館を三田上野沼田藩の下屋敷跡に移し,半蔵門に移ったのは1884年 (1905年に公使館から大使館に昇格) であった[5].港の見える丘公園の一帯には,1863年から1875年までイギリス軍が駐屯していたのだが,イギリス軍駐屯地跡にイギリス総領事公邸として1937年に建てられた建物が,港の見える丘公園の一角に立つ横浜市イギリス館である.

[注4] 1859年開業の港崎遊郭 (跡地は横浜公園) が横浜での遊郭の始まりだ.1867年には伊勢佐木町の吉原町遊郭,1872年に高島町遊郭,1882年に永真遊郭 (南区永楽町・真金町付近) と次々に移転したが,1958年に売春防止法が施行されるまで遊郭の営業は絶えることはなかった.

文献

1.神奈川宿歴史の道:https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/shokai/rekishi/syuku.files/0026_20190327.pdf

2.横浜開港資料館編,図説 横浜外国人居留地,有隣堂 (1998).

3.在日米国大使館と領事館 米国大使館の歴史:https://jp.usembassy.gov/ja/history-of-us-embassy-japan-ja/

4.川崎晴朗,明治時代の東京にあった外国公館 (3),外務省調査月報 2013/No.1 1-32 (2013).

5.東京都公文書館,三田聖坂に馬車道をつくる:https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu-archives/07edo_tokyo/0703kaidoku/0703kaidoku_old/0703kaidoku27/0703kaidoku27_2