東海道・神奈川宿を散策する (その1)

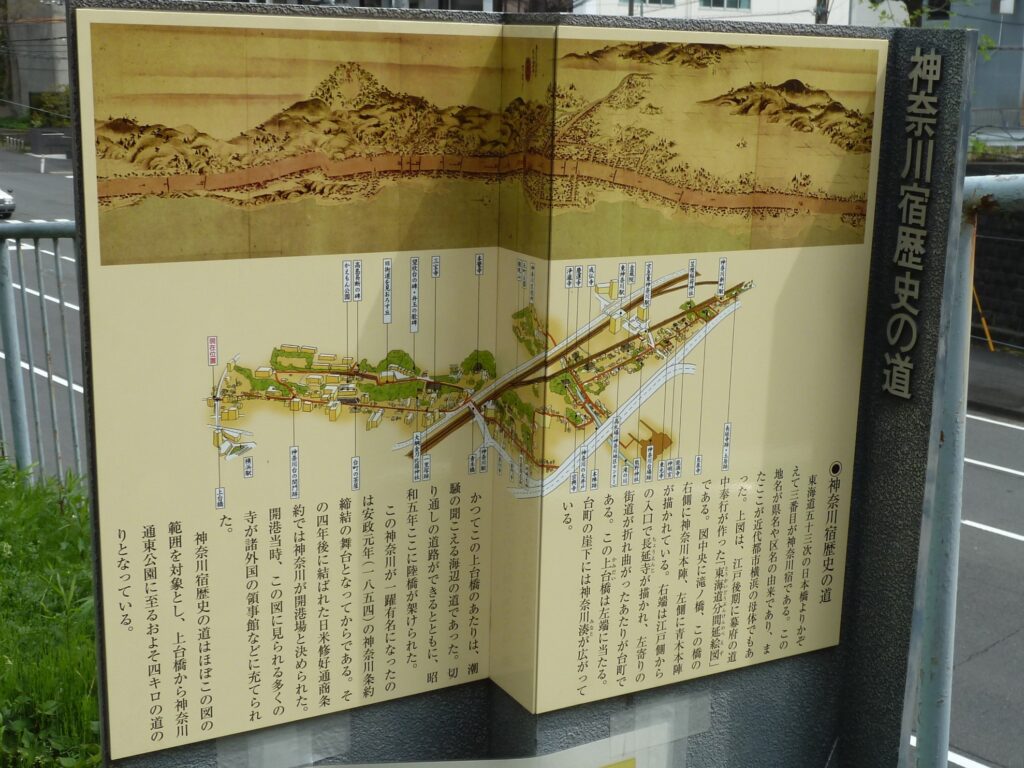

東海道五十三次は日本橋に始まるのだが,品川宿,川崎宿に続く江戸から3番目の宿場が神奈川宿だ.江戸時代後期に制作された東海道分間延絵図 (「神奈川宿歴史の道」に転載されている) によれば,神奈川宿は旧東海道の横浜駅近くの上台橋から神奈川新町駅の近くの長延寺 (現在の神奈川通東公園) に至る範囲だ[1].上台橋から神奈川駅に至る旧東海道が台町だが,その崖下には神奈川湊が広がっていたことが絵図からは読み取れる.なお,上台橋は横浜駅周辺の開発が進んだ1930年に切通の道路の上に架けられた陸橋である.

神奈川宿には日米修好通商条約の締結によって領事館や宿舎が設けられて外国人の滞在が始まった[注1].日米修好通商条約の第3条に,1859年に神奈川を開港・開市すること,そして1962年に江戸を開市することが定められていたからだ.だが,神奈川宿に置かれた各国の領事館は,数年のうちに横浜の居留地へ移転した.1859年に横浜港を開港して横浜外国人居留地 (山下居留地) を関内に設け,1867年には山手居留地を設けたのだ.「山下居留地」は外国商社が立ち並ぶ地域になり,「山手居留地」は外国人の住宅地域として発展した.

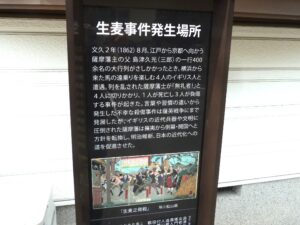

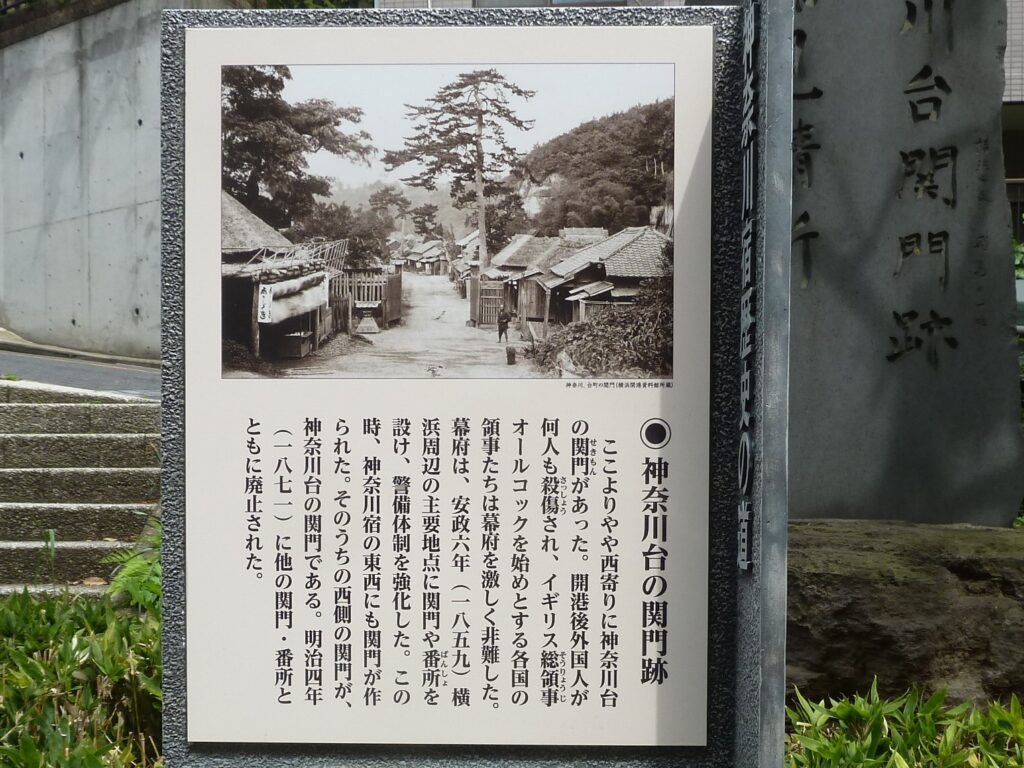

外国人の滞在に伴い幕府が神奈川宿に設置したのは関門である[2].開港後に外国人の殺傷事件が頻発したため1859年に開設して警備体制の強化を図ったのだ.西側の関門が神奈川台の関門である.神奈川宿への西からの入り口である上台橋と坂本龍馬の妻のお龍が働いていた老舗料亭・割烹 田中家のほぼ中間地点にあたる.

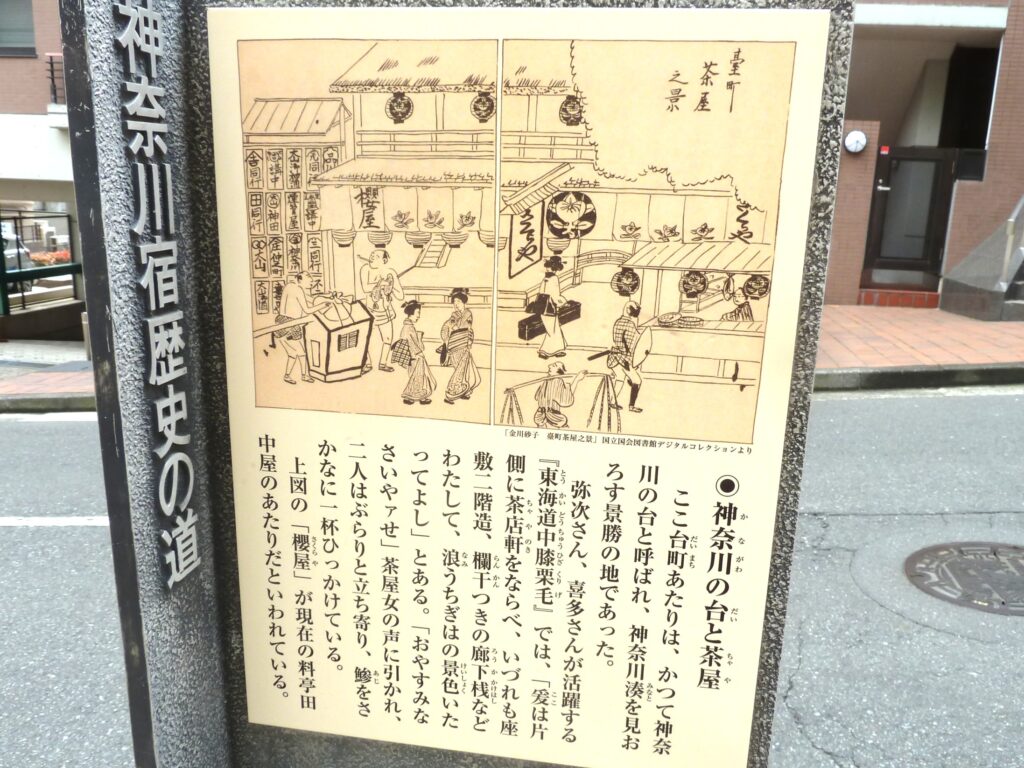

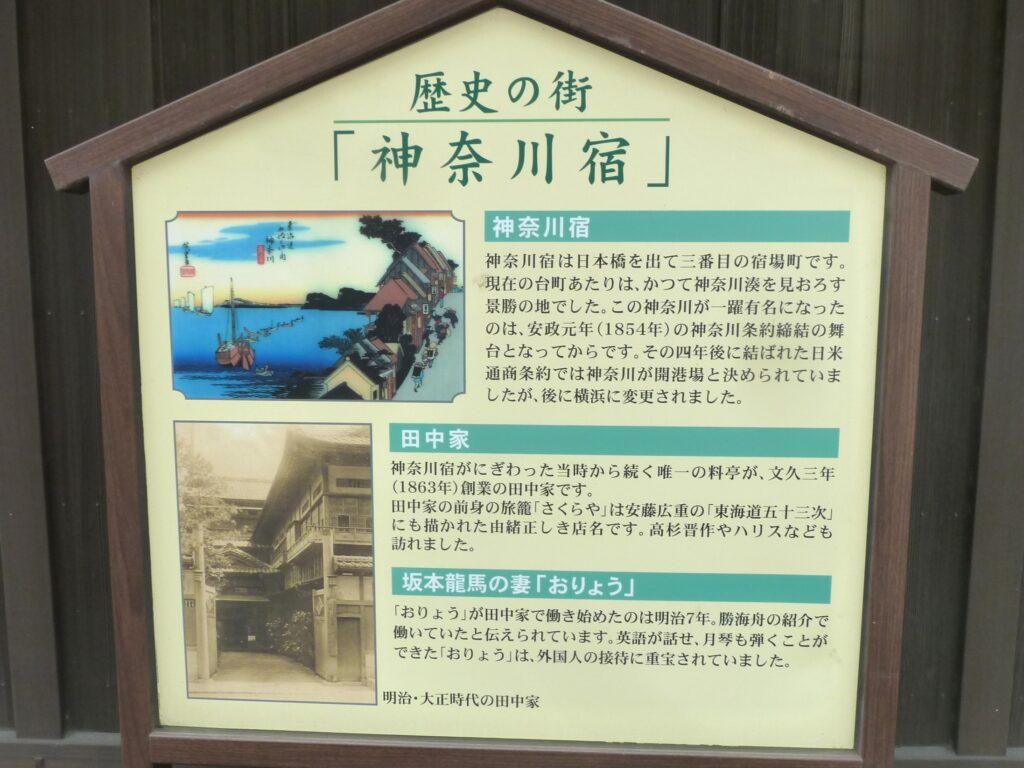

料亭・田中屋のあるあたりが,神奈川湊を見おろす景勝の地 (台町の茶屋) であった.旧東海道を江戸方向から進むと,ちょうど高台に達した地点である.田中屋の前に設置されている説明板には,坂本龍馬の妻「おりょう」が田中屋で働き始めたのは1874年,勝海舟の紹介であると書いてある.なお,坂本龍馬は1862年に勝海舟の弟子となり,1866年に寺田屋で襲撃されて負傷し,1867年に近江屋で暗殺された.料亭・田中屋から海方向を眺めると下り坂であることは間違いないが,現在,その先に海は見えず,そこに見えるのは横浜駅付近に林立する高層建築だ.

[注1] 日本に外国公使館が置かれたのは,1854年に日米和親条約が締結され,1858年に日米修好通商条約が結ばれてからだ.同様な条約が各国と結ばれ,1859年には江戸 (現在の港区) に4つの公使館が置かれた.麻布十番の善福寺に置かれたアメリカ公使館,高輪の東禅寺に置かれたイギリス公使館,三田の済海寺に置かれたフランス公使館,そして芝の西応寺に置かれたオランダ公使館である.そして開港・開市することが定められた神奈川宿にも公使館・領事館が置かれた.その後,横浜港の開港とともに神奈川宿の公使館・領事館は横浜居留地に移り,明治時代に築地居留地がつくられると一部は築地に移転した.

文献

1.神奈川宿歴史の道:https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/shokai/rekishi/syuku.files/0026_20190327.pdf

2.東海道ウォークガイドの会編,東海道の宿場を歩く,神奈川新聞社 (2022).