登戸の新旧鏝絵めぐり

漆喰は消石灰に苆 (すさ) と海藻糊を配合したもので,消石灰は石灰岩や貝殻を焼いて作り,繊維質材料の苆には藁,麻,紙などが用いられる[1].漆喰には麻苆が一般的で,純白の仕上げには紙苆が用いられる.海藻糊は海藻に水を加えて加熱した糊液のことで,布海苔 (フノリ),角又 (ツノマタ),銀杏草 (アカバギンナンソウ) がおもな材料である.

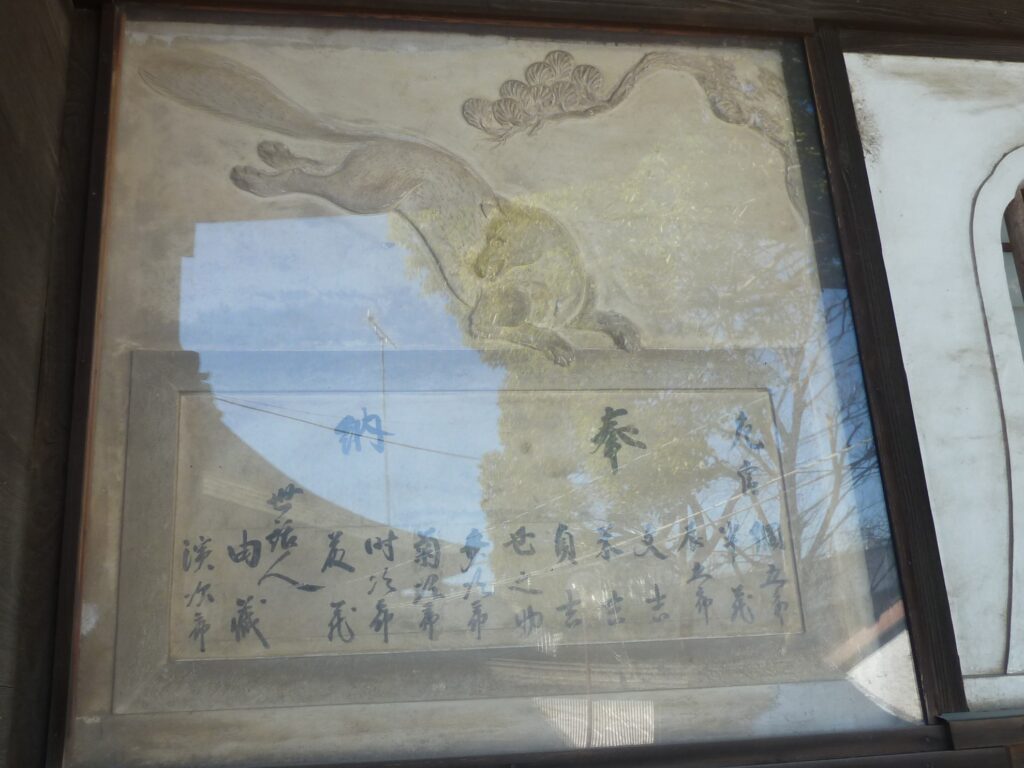

漆喰装飾の鏝絵作品には壁画,塑像,塗額がある[1].壁画は土壁に漆喰を盛り上げて,必要に応じて着色を施したものだ.塑像は芯材の周りに漆喰を塗り重ね,その表面に彩色を施したものだ.そして塗額は板材に漆喰を薄塗してその上に浮き彫り風に絵を描いたもので,観賞用に額縁を付けて制作された鏝絵である.

鏝絵の彩色には「のろ漆喰」が用いられる[1].消石灰に濃い海藻糊と紙苆を混ぜたものに顔料となる岩絵の具を入れて着色する.赤色にはベンガラ,辰砂,鉛丹,黄色は黄土,青色は酸化コバルト,そして黒色には墨などが主に用いられる.

鏝絵が盛んに描かれるようになったのは江戸時代中期以降だ[2].漆喰の表面に凹凸をつけて浮き彫りを制作し,色彩を付与する場合には顔料を混ぜた漆喰を塗って着色する壁画が始まりだ.

鏝絵を始めたとされる入江長八 (伊豆の長八) は江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した左官職人で,寄木神社に「天鈿女命功績図 (品川区指定有形文化財)」を描き[3],橋戸稲荷神社に白狐を描き[4],浄感寺の欄間に「飛天の像 (松崎町文化財・静岡県有形文化財)」[5],静岡県松崎町の岩科学校 (国指定重要文化財) の欄間には「千羽鶴」[6]を描いた.そして高輪の泉岳寺には「漆喰造彩色天野屋利兵衛像 (港区指定有形文化財)」が残されている[7].

鏝絵の制作は明治期になって全国に広まったが,その後の建築様式の変化によって姿を消しつつある.代表的な作品は,川上伊吉による新潟県の機那サフラン酒本舗の鏝絵[8],竹内源蔵の双龍の鏝絵 (砺波市宮森新の名越家・土蔵の2階外壁を飾っていた鏝絵だが,現在は,竹内源造記念館に展示)[9]などだ.

登戸には腕の良い左官職人が多かった.1853年建立の登戸稲荷社本殿の拝殿正面と脇障子には木彫りの龍が彫刻され,側面の白壁には鏝絵が描かれている.現存する鏝絵はガラス板で保護され,制作時の姿を留めているようだが,関東大震災で被災した鏝絵は復元されずに白壁に塗り替えられてしまったようだ.

龍の彫刻は色彩を失ってモノトーンの渋い色合いを呈し,現存する彫刻と鏝絵から受ける印象は制作当初の華やかな姿とは大きな隔たりのある侘び寂びの世界だ.彫刻が風雨の影響を被りやすい屋外の外壁に施されたために劣化が進み,修復作業も捗っていないからだ.

制作当初の寺社装飾の姿を想像するには,登戸稲荷社の近くにある稲荷山光明院の装飾が参考になるだろう.真言宗豊山派の寺院だが,色彩豊かな彫刻で彩られた境内は美しい.寺院の歴史は古いが,2016年に復元された建物や装飾の彩色は煌びやかで新しいのだ[注1].

明治期におもに制作された鏝絵作品は,都市の再開発とともに消滅する運命かもしれない.新たな建造物に漆喰の白壁が採用されることは稀だからだ.しかし,耐久性の高い美術作品を残すのなら,ステンドガラスやモザイク画とともにフレスコ画や鏝絵は有力な選択肢のひとつだろう[注2].地震等の機械的な衝撃を与えないように丁寧に扱われれば,ほぼメインテナンスフリーで遠い将来まで変わらぬ姿を保つことができる利点があるからだ.

絵画や彫刻への着色は顔料を接着して行われるのだが,その接着剤には有機物が使用されることが多い.テンペラ画は卵,油絵は油,日本画は膠,水彩画はアラビアゴムを顔料固定用の接着剤として利用している.このような有機物は湿度を適切に管理してカビの発生の防止に成功したとしても,熱や光によって劣化が進むから定期的な修復が必要になる.

石灰を用いたフレスコ画や鏝絵の化学的耐久性はすこぶる高い[注3].顔料の接着に有機物を用いず,無機物の石灰による接着だからだ.漆喰の上に顔料で描いた絵はフレスコ画だが,鏝で漆喰の浮き彫りを形作ると鏝絵になる.フレスコ画は画家が制作するが,鏝絵の制作者は左官職人である.

[注1] 稲荷山光明院の寺社装飾は完璧に復元され,修復前の姿よりはるかに美しくなったことに疑いはなさそうだが,完璧な修復が大成功であったかは別問題だ.世界では,修復の失敗が経済的成功に至るケースが往々にして見られるようになっているからだ.恐らく,その始まりはエリアス・ガルシア・マルティネスがキリストの姿を教会の柱に描いたフレスコ画「この人を見よ (Ecce Homo)」の修復が2012年に行われたことだろう.この絵はもともと芸術的価値が高かった訳ではなかったが,セシリア・ヒメネスさんによる最悪の修復作業によって状況は一変した.イエス・キリストの肖像画はまるでサルの顔のように見る影もなく修復されたからだ.しかし,修復後の肖像画 (サルのキリスト) のあまりにひどい仕上がりは,世界中からの嘲笑や非難の対象となったのだが,災難に見舞われた作品を見るために多くの観光客が大挙して押し寄せたことも現実だ.教会は入場料収入で潤い,さまざまな商品を対象にした修復後のキリスト画の著作権収入でも潤った.この著作権収入の49%は修復家のヒメネスさんが受け取り,残りは教会の運営財団のものとする契約が結ばれたのだが,オリジナルのフレスコ画を描いたスペイン人画家の子孫は当然のことながら不満である.ヒメネスさんの最悪の修復作業が芸術的価値を高めたかどうかは疑問だが,経済的には大成功だった.なお,修復の失敗はその後も起きているが,いずれも観光立国スペインである.修復失敗による経済的成功の事例はまだ日本では知られていない.

[注2] 木彫りの像や金属の鋳造品に比べると,長い年月を経た焼き物の埴輪や大理石の彫刻は制作時に近い姿を留めている.これは無機材料の化学的安定性が高いため,有機材料や金属材料に比べると劣化速度が極端に遅いためだ.倒壊すれば破損して見る影もないが,無機材料は腐朽菌による腐食や錆に覆われる被害を受けにくい特性がある.機械的な衝撃を与えれば脆くも崩壊するが,丁寧に扱えばその姿を長きに渡って留めることが可能なのだ.

[注3] フレスコ画は古代ローマの時代にも描かれたが,制作が盛んだったのはルネサンス期だ.バチカン宮殿にはラファエロが「アテナイの学堂」を描き,システィーナ礼拝堂にはミケランジェロが「最後の審判」を描いた.フレスコ画は漆喰が湿っている間に水で溶いた顔料で絵を描き終えねばならない上に,乾くと描き直しができないから,大きな絵を描くときには一定の区画内の絵を完璧に仕上げることを繰り返す必要がある.常に全体をイメージしながら1日分の作業領域を完璧に仕上げることを繰り返せねばならない.それを毎日のように繰り返すことで全体が仕上がるのだ.なお,フレスコ画を嫌ったレオナルド・ダ・ヴィンチがサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の食堂に描いた「最後の晩餐」は漆喰の上にテンペラで描いたものだ.テンペラ画ならば卵で顔料を接着するので素早く描き終える必要はないが,耐久性が劣る.そのため「最後の晩餐」では修復が繰り返されている.

文献

1.伊豆の長八生誕200年祭実行委員会編,日比野秀男監修,伊豆の長八,平凡社 (2015).

2.藤田洋三,消えゆく左官職人の技 鏝絵,小学館 (1996).

3.鏝絵天鈿女命功績図:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunkazai/sangyo-bunkazai-shitebunkazai/shina/20240108171954.html

4.橋戸稲荷神社長八の鏝絵:https://senjubunka.com/橋戸稲荷神社長八の鏝絵/

5.浄土真宗本願寺派 華水山 浄感寺:https://chouhachi-mh.izu-westwind.net/jyoukanji.html

6.重文岩科学校:https://www.izu-matsuzaki.com/pages/54/

7.漆喰造彩色天野屋利兵衛像 入江長八作:https://www.minato-rekishi.com/museum/2009/10/59.html

8.旧機那サフラン酒製造本舗:https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/miru/brewing/kina-saffron.html

9.竹内源造記念館:https://genzou3288.com/