寄稿・投稿

東工大のセラミックスの祖 ワグネル先生(1)

1966年卒 安田榮一 東工大のセラミックスの開祖であるワグネル先生(Dr.Gottfried Wagener, 1831~92)を記念して35回まで続いた「ワグネル記念講演会」の最終回が開催されてから20年が経ち、ワグ […]

たつひとの富士山 その18:2023年富士山高齢登拝者

富士山本宮浅間大社の高齢登拝者名簿 富士山本宮浅間大社から令和5年,2023年の高齢登拝 とはい/とうはい 者名簿が届きました。今年の富士山開山期間中の登山者は環境省発表で22万1千人で,2022年の1.5倍,高齢登拝 […]

量子論を理解できるのは誰だろう

シュレーディンガーの波動方程式に限ったことではないが,量子論[1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g]が分かりにくいというのは誤りで,ファインマン(Richard Feynman)が「誰も量子力学を理解して […]

原子と核とその内部を調査する

原子の概念の始まりは古代ギリシアの哲学者デモクリトスまで遡ることができるが,気体の性質や化学反応の法則が見いだされてから改めて原子説を提唱したのはドルトン(John Dalton)だ.ドルトンは1808年から3回に分けて […]

染井を歩いて手島精一に出会う

JR駒込駅の北口を出たところに桜のポストがある.駒込駅から染井霊園に向かう駒込一帯はソメイヨシノ発祥の地だ.オオシマザクラとエドヒガンの交配からつくられたといわれ,幕末から明治初期に全国に広まった.ソメイヨシノは地名の染 […]

明治神宮の「さざれ石」と我が家の「石ころ」

明治天皇と昭憲皇太后を祭神とする明治神宮は1920年の創建だ.かつて武蔵野の代々木野といわれていたその場所は,肥後藩主・加藤忠廣の別邸であったが,1640年から彦根藩主・井伊家の下屋敷となり,それを1874年に明治政府が […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(番外編)

エックス線以外の放射線は核反応に関係し,核反応は素粒子に関係する.放射線がわかりにくいのは,素粒子の世界がわかりにくいからだ. 素粒子の世界を分かり易く解説したインターネットサイトとしては,高エネルギー加速器研究機構の「 […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その4)

放射線がわかりにくいのは,確率的な健康被害を受ける線量の評価基準としている実効線量が計測器で測定可能ではないからだ.吸収線量に放射線加重係数を乗じて等価線量を算出し,それに組織加重係数を乗じて実効線量を算出するのだ.外部 […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その3)

放射線がわかりにくいのは,確率的な健康被害を受ける線量の評価基準としている実効線量の算出方法が随時変更され,それによって自然放射線による被ばく線量が時代とともに変化してきたからだ.これはICRP(国際放射線防護委員会)の […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その2)

放射線がわかりにくいのは,さまざまな粒子線や電磁波のなかで電離作用のあるものをまとめて放射線としているからだ. エックス線とガンマ線は電磁波の一種だが,明確な区分はない.荷電粒子が減速するとき,制動放射によってエネルギー […]

国際単位系のあれこれ20

誤差の表現方法と有効数字 よく、5~10 mとか100±1 mと書くかと思います。これも5と100が単位の無い数字となるので間違いとなります。正しくは5 m ~10 m、100 m ± 1 m あるいは(100 ± 1) […]

なぜ放射線はわかりにくいのか(その1)

文部科学省は「小学生のための放射線副読本」と「中学生・高校生のための放射線副読本」を作成し,環境省は平成26年以来「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」を毎年発行している.そして日本アイソトープ協会の提供する […]

溝口さんぽ(No.20最終回)

地球温暖化の顕在化による影響からなのでしょうか、本当に今年の夏は暑いですね。この酷暑の中、毎日目標の1万歩を目指して散歩しています。8月はこの欄の記事を一休みさせて頂きましたが、ウオーキングについては目標をクリアできま […]

国際単位系のあれこれ19

物理量表記の文法 物理量に使う記号は斜字体になります。その他の単位や用語、略称などは直立体を使います。これは添え字として使うときも同じです。例を示します。 v = 20 m/s 速度v […]

国際単位系のあれこれ18

数字と単位の表現方法 普通、何気なしに距離一万メートルを10,000mと書いたりしているかと思います。ここには2か所の間違いがあるのです。 まず、数字と単位記号の間にはスペースを入れることが決められています。ルクス(lx […]

国際単位系のあれこれ17

SI接頭語 単位を使いやすくするために10進の倍量及び分量として20の接頭語が決められています。デシリットルのd、センチメートルのc、ヘクタールのh、その他k、m(ミリ)、µ(マイクロ)などは今までも身近で見てきたと思い […]

たつひとの富士山 その17:富士山剣ヶ峰3776mに初登頂できました

富士宮口からゆっくり登山で3776mに 昨年は,吉田口ルートで富士山頂上に登頂するも,横殴りの雨で動きが取れず,富士山最高峰の剣ヶ峰まで行くことがかないませんでした。今年は7月に富士宮口ルートで富士山の山頂を目指しまし […]

たつひとの富士山 その16:スバルライン三合目から五合目

今日は晴れ,朝,川崎から富士山が見えるのを確認してからの出発です。前回は体調不良で,今年2023年の初の富士登頂を途中で断念しましたが,体の調整を兼ねてスバルライン三合目から五合目までをトレッキングしてきます。 5時 […]

たつひとの富士山 その15:宝永山火口ツアー

2023年夏の富士山トレッキングの始まり 富士宮口ルートの五合目からスタートです。しかし,なんと,なんと,二回目の富士山登頂と思いきや,スタート直後の六合目で体調不良でダウン,六合目の雲海荘にお世話になりました。そこで […]

溝口さんぽ(No.19ミツトヨ測定博物館)

今回は最近訪れました(株)ミツトヨのミツトヨ測定博物館について紹介します。溝口にはかっては種々の会社の工場がありましたが、この地域の急激な都市化の流れの中で大半の事業所はさらに郊外にその場所を求めて移転したため、現在で […]

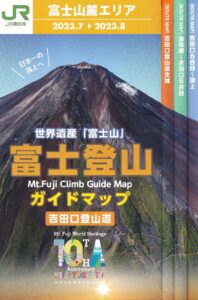

たつひとの富士山 その14:2023年富士山の山開き

富士山の7月1日山開きです。まずは,吉田口ルートからです。昨年,富士山へ誘ってくれたJRのパンフレットの2023年度版を駅で入手できました。7月からの富士登山のニュースでは,色々な情報が入ってきます。4ルートの内,富士 […]

「その時私は」物語: 私のコンピュータ遍歴 その2

私のマッキントッシュ物語 続き <日本編> 職場でのマッキントッシュとプリンターの購入 留学から当然のことながら,マッキントッシュを日本に持って帰りました。このマッキントッシュのおかげで修士課程の論文が書けたのですから […]

「その時私は」物語: 高校時代/三億円事件

三億円事件と高校への車通学路 三億円事件は,1968年12月10日火曜日,朝9時過ぎに起きました。今と違い冬のボーナスを現金で銀行から東芝の府中工場に届けるときに,府中刑務所の北側道路でこの事件は起きました。白バイが現 […]

「その時私は」物語: 高校時代/高三での自動車運転免許証取得

高校三年生で自動車運転免許証を取得した時のお話 私が普通自動車運転免許証を取ったのは高校三年生の時でした。4月生まれなので,高校三年生でも免許証を取得できます。当時も,自動車免許証は自動車教習所へ行って,取得するのが一 […]

「その時私は」物語: 私の入社試験

はじめに 現在まで,無機材会では大学修士学生を対象に,大学のOB・OGにお願いして,会社の概要,仕事内容,日々の生活の話をしてもらうセミナーを開催してきました。大学生が得れる情報は限られており,特に無機材料の会社は,B- […]