寄稿・投稿

わたしと温泉 その弐:お気に入りの温泉

いつも工事中 「わたしと温泉」その弐です。 M温泉でのお気に入りはやはり露天ろてん風呂 (open-air bath)です。この四ヶ月で三度訪問した宿のお風呂は,二つが内風呂 (内湯 indoor bath)で,二 […]

登戸の新旧鏝絵めぐり

漆喰は消石灰に苆 (すさ) と海藻糊を配合したもので,消石灰は石灰岩や貝殻を焼いて作り,繊維質材料の苆には藁,麻,紙などが用いられる[1].漆喰には麻苆が一般的で,純白の仕上げには紙苆が用いられる.海藻糊は海藻に水を加え […]

豊橋さんぽ(No.15 商店について)

3月も下旬となり、テレビでは桜の開花時期の予想が毎日のように取り上げられるようになりました。今年の3月は2度にわたって大寒波が来たせいか予想よりも相当開花が遅くなりそうですね。毎日散歩している豊橋公園ではもうすっかり桜 […]

わたしと温泉 その壱:そもそも

いつも工事中 新しく「わたしと温泉」のテーマで,備忘録も兼ねて書き出すこととしました。本当は私に温泉を勧めてくれたK先輩が書きだしてくれるとよかったのですが,これをみて先輩も書き始めてくれることを願っています。 K先 […]

「その時私は」物語: わたしの2011年3月11日 その2

【いつも工事中】 記憶をたどって書き込んでいるため,記憶違いなど多々あると思います。随時,訂正・追加・補正など行っていきますのでご承知ください。たつひとの合気道場同様,内容はいつも工事中です。 「その時私は」物語: わた […]

「その時私は」物語: わたしの2011年3月11日 その1

【いつも工事中】 記憶をたどって書き込んでいるため,記憶違いなど多々あると思います。随時,訂正・追加・補正など行っていきますのでご承知ください。たつひとの合気道場同様,内容はいつも工事中です。 2011年の東日本大震災 […]

広い意味でのアーツとサイエンスの4分野

大学を卒業すると学士号の学位を得るのだが,英語ではこれを Bachelor's Degree と言う.しかも,学士号は専攻分野によって細分化されていて,代表的な学士号はBA (Bachelor of Arts) とBS […]

物質理工学院・材料系 無機材料分野 同窓会報告

2024年度 物質理工学院・材料系無機材料分野の同窓会を、3月1日(土)に大岡山南7号館2階201/202講義室で開催しましたところ、大岡山の大学職員10名、現役学生15名、OB・OG38名、合計63名の参加を頂き大盛 […]

心身二元論と神の創造

「我思う,ゆえに我あり」はデカルトが「方法序説」のなかに示した命題だ[1].たとえ世界のすべてを虚偽と仮定しても,それを仮定する考えは自分の意識作用によって生まれるのだから,自分の意識の存在を否定することはできないと言う […]

豊橋さんぽ(No. 14 散歩のついでに)

2月になって暦の上では春となりましたが、今年は特にまだまだ寒いですね。10年に一度クラスの大寒波が一度ならず二度も襲来し、おまけに、ここ豊橋には関ヶ原の谷を通った冷たい風が強く吹きつけるため、散歩していると気温以上に強 […]

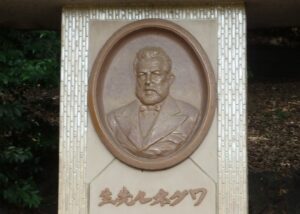

電気鉄道の開業と川崎大師

1872年に開業した品川と横浜を結ぶ鉄道は蒸気機関車によるものだが,電気鉄道の始まりは京都の路面電車だった[注1].1895年開業の京都電気鉄道は伏見町から京都駅前の営業運転を始め,その電力は蹴上の水力発電所から供給され […]

歴史と史跡とエトセトラの目次(57話)

新たな記事を付け加えて,現在は57話となりました. 57.江戸の都市開発と築地の埋立地 (2025年10月15日公開) 56.北里柴三郎と伝染病研究所の跡地を辿る (2025年7月18日公 […]

「その時私は」物語: わたしの会社生活一年目 その1

何事も一年目というものは,記憶の中でかなりの比重をしめているもので,目新しいものが盛りだくさんなことがその理由かもしれません。わたしの会社生活1年目もそんな出来事満載で,その1年目を書いてみようと思います。 【新入社員 […]

講演会の開催レポート 「アートと材料」~東京科学大学で窯業・民藝を考える~

標記講演会(講師:佐々風太氏*)が 2025年1月25日(土) に東京科学大学・大岡山キャンパスにて開催され、オンラインでも同時配信された。参加者は、無機材会のOB/OG会員の他、物質理工学院 材料系無機材料分野、環境・ […]

川崎の空にかかった満天の虹

2025年1月7日の早朝,西の空にかかった満天の虹です。 川崎シリーズ ・川崎から見た月食 ・久しぶりに川崎から見る富士山 (2022年12月7日) ・川崎から見る富士山初冠雪 (2022年10月25日) ではで […]

たつひとの富士山 その22:富士山直上から眺めた南斜面

2025年1月14日の富士山南斜面 1月14日午前に,羽田空港から岡山便に搭乗しました。D滑走路から北東方向へ飛び立つJAL機は,通常は東京湾上空で右に急旋回して西に向かいますが,この時は,房総半島の上空まで行きそこで […]

Sunday Essayの目次(71話)

新たな記事を付け加えて,現在は71話となりました. 71.ペーパークリップ作戦と覇権国家アメリカ (2026年2月22日公開) 70.新政府の法制度設計とその顛末 (2026年1月25日公開) 69.ペリーの砲艦外交と幕 […]

長谷川等伯の「松林図屏風」(よちよち歩きの博物館めぐり:その1)

国宝「松林図屏風」(本館2F 国宝室) 東博(東京国立博物館)の正月の出し物といえば、長谷川等伯の「松林図屏風」である。「松林図屏風」は 東博が保有する日本画の国宝21点のうちの一つで、数年前から正月のメイン展示として […]

~ 新年のごあいさつ ~ 高橋達人

皆さま あけましておめでとうございます。本年も無機材会をよろしくお願いいたします。 さて,このたび,無機材会のホームページ(広報)を担当することとなりました。ホームページの作成は,現役時代からはや25年近く関わってきま […]

豊橋さんぽ(No.13 初詣と神社)

新年おめでとうございます。早いもので、21世紀に入ってもう1/4経過することになるのですね。昨年の12月から昨日(1月5日)まで40日ほど雨がなくほぼ毎日太陽の恵みを頂いて来ましたので、元旦の朝は豊橋市の東側に位置する […]