江戸の都市開発と築地の埋立地

東京の地形は洪積台地と沖積低地からなる[注1].多摩川と荒川に挟まれた武蔵野台地,荒川と江戸川に挟まれた埼玉県中央部の大宮台地,江戸川と利根川に挟まれた千葉県北部に広がる下総台地が主な洪積台地で,多摩川の南西には多摩丘陵が広がっている.そして荒川流域と江戸川を含む利根川水系の下流に形成された沖積低地が東京下町低地である.

武蔵江戸氏の初代当主とされる江戸重継は平安時代末期に江戸に居館を築き,太田道灌は室町時代後期の1457年に江戸城を築いた.江戸城が築かれたのは武蔵野台地の東端であり,その先には東京下町低地が広がっていた.江戸の都市開発が本格的に始まったのは1590年に徳川家康が江戸に入府してからだ.当時の江戸城は日比谷入江に面していて,その向こう岸には砂洲地形の陸地 (江戸前島) が突き出していた.日比谷入江は現在の大手町 (最奥は皇居東御殿の平川橋門のあたり) から新橋 (入口は浜松町駅のあたり) に至る現在の山手線内側の地域にあった浅海で,江戸前島は東京湾に突き出た小半島で現在の日本橋,京橋から銀座 (先端部は汐留遺跡のあたり) に至る一帯である.

徳川家康が入府直後に取り組んだ都市開発は飲料水の確保と運河建設による交通網の構築である[1, 2, 3].千鳥ヶ淵と牛ヶ淵は上水確保のために1590年に構築されたダムで,周辺の湧き水から流れる小川を堰き止めて,その水を上水に供したのだ.そして神田上水の開設も1590年に始まった.文京区関口 (江戸川公園の大滝橋のあたり) に堰を設けて上水を取り込み,小日向台下の裾を通り,小石川後楽園の中を抜け,水道橋の東側で神田川を掛樋で渡し,神田・日本橋方面に給水したのだ.江戸市中を流れる川には満潮時に海水が入るので,それより上流から真水を供給する必要があったからだ.

江戸城の和田倉門と日本橋川を結ぶ道三堀の開削も1590年に始まった.江戸城から道三堀を経て銭瓶橋 (現在の常盤橋の近く) あたりから日本橋川を下り,隅田川を横切り,さらに小名木川を通って旧中川 (河川改修によって旧中川の東に荒川,さらに東に中川が流れているが,当時の小名木川は旧中川を通り抜けて新川につながり,行徳まで続いていた) までを結ぶ航路の構築である.なお,小名木川は元々渚だったところで,海岸線の南側を補強して運河としたのだが,この工事も1590年に始まっている.小名木川は行徳の塩を水運で江戸に運ぶ航路として利用された.行徳で塩田が盛んだったのは燃料に用いる葦の原があったからだ.

江戸の都市開発が進んだのは,江戸幕府が開幕した1603年以降に行われた天下普請による.日比谷入江を埋めて土地を造成し,濠や運河を張り巡らせて水運に供したのだ[注2].日比谷入江の埋立地には大名屋敷が建設され,その先の江戸前島と地続きになった.埋め立てが江戸前島の先にまで拡大して誕生したのが築地である.1657年に起きた明暦の大火で被災した浅草の本願寺 (西本願寺の別院) の代替地として八丁堀沖の海上が与えられたのだが,そこに佃の門徒たちが海を埋めて築いた土地である.

築地場外市場の外れにある波除稲荷神社は1659年に建立され,浪間を流れてきた稲荷大神の御神体を祀っている.築地の埋め立て工事は難航したが,この社殿を祀ってからは波風が収まり築地の埋め立て工事がやすやすと進むようになったと言われる.なお,1679年に再建された築地本願寺本堂はその後も焼失と再建を繰り返した.現在の本願寺本堂は,1923年の関東大震災で焼失した後,1934年に鉄筋コンクリート造のインド風寺院として再建されたものだ.

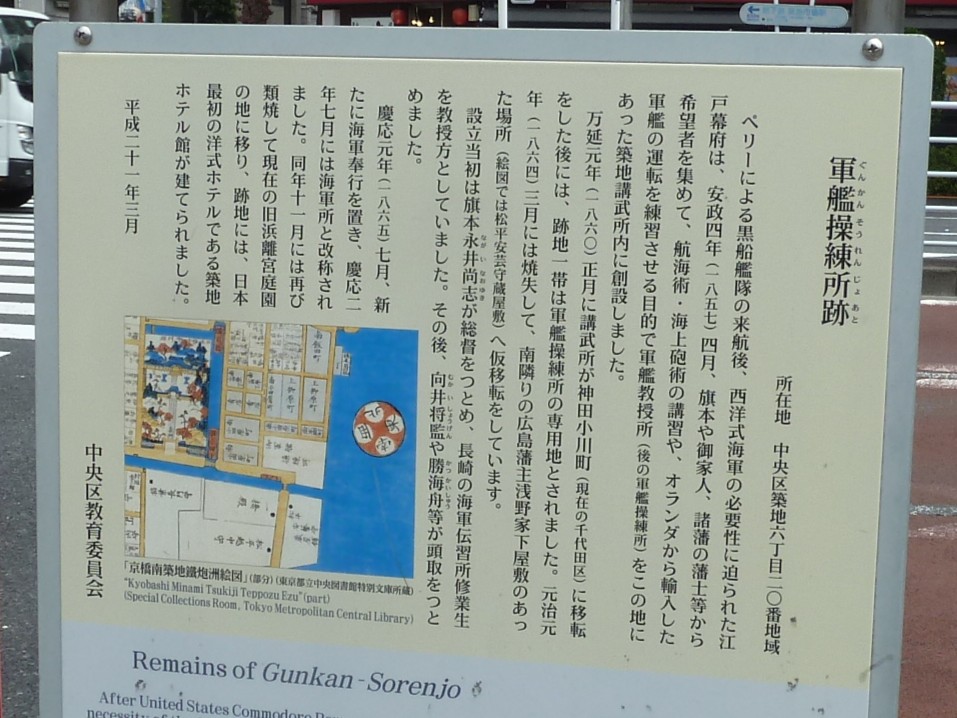

江戸城に近い日比谷入江の埋立地には大名の上屋敷,江戸前島には商人や職人など町人の住まい,そして築地には中屋敷や下屋敷が置かれた.このような土地利用は幕末まで続いたのだが,幕末の築地には軍艦操練所,明治時代には外国人居留地が設けられた.そして関東大震災の後に市場が日本橋から築地に移転し,本願寺の墓地は和田堀廟所に移り,本願寺の墓地の跡地は場外市場になった.

軍艦操練所の説明板には,1857年に築地講武所 (築地の佐倉藩の中屋敷跡地に1856年に開場した武芸訓練機関) 内に軍艦教授所が開設され,1860年に講武所が神田小川町に移転すると築地は軍艦操練所 (1864年に軍艦教授所を改称) の専用地となった.軍艦操練所 (1865年に軍艦所と改称) は1866年7月に海軍所と改称されたが,火災によって11月に焼失して現在の旧浜離宮庭園の地に移り,跡地には日本最初の洋式ホテルである築地ホテル館 (1868年開業) が建てられたと記されている.

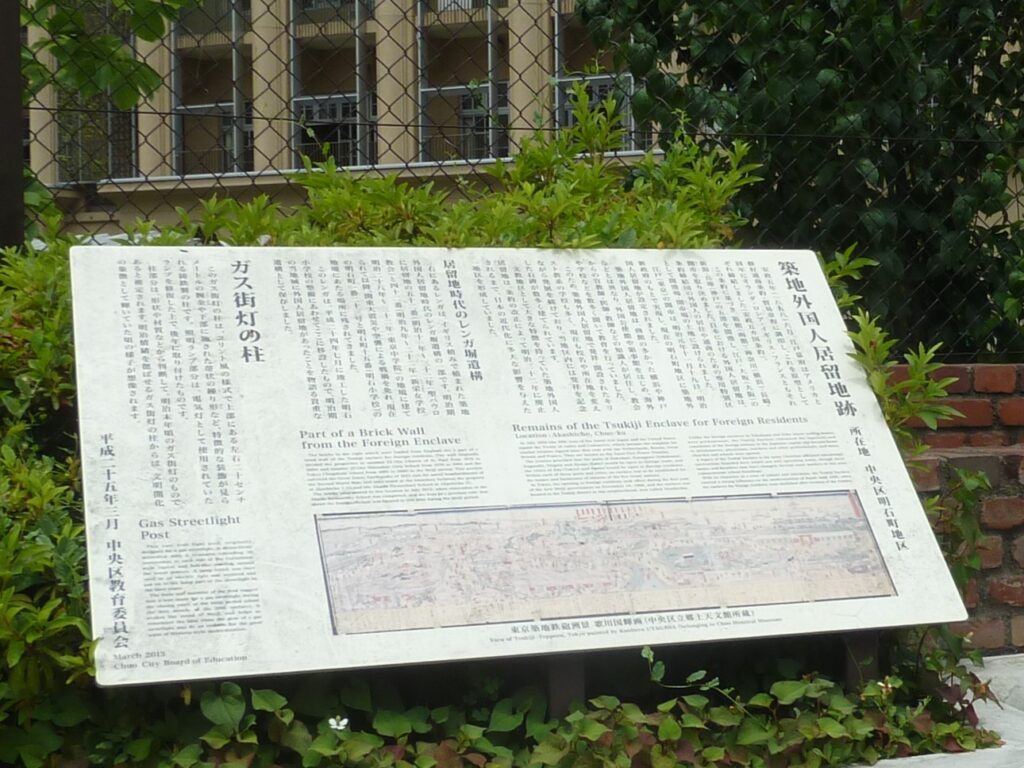

築地外国人居留地跡の説明板には,1858年の安政5か国条約で築地に外国人居留地が設けられたのは1869年で,1899年に廃止されたと記されている.この条約では江戸の開市は1862年と定められたのだが,その後,1869年に延期されたのは激しい攘夷運動による国内の混乱の影響が大きかった.条約を締結し,開市の延期交渉を行ったのは江戸幕府だが,外国人居留地が設けられたときには幕府は既に滅び,攘夷運動の首謀者が政権を担っていた.外国人居留地にはアメリカ公使館が移転し,キリスト教の学校も創設された.そして1868年には現在の新富町に外国人客を見込んだ新島原遊郭が早くも建設されたのだが,不人気のため1871年には早くも撤退した.なお,1617年に現在の人形町に設置された元吉原遊郭は,1657年に明暦の大火で焼失するまで,江戸一番の歓楽の地であった.

麻布善福寺に1859年に開設されたアメリカ公使館は,火災のため1863年に横浜関内の外国人居留地に移転していたが,1874年に横浜の居留地から築地の外国人居留地に再移転した.1890年に赤坂にある現在のアメリカ大使館 (1906年に公使館は大使館に昇格した) に移転するまで,アメリカ公使館は現在の聖路加ガーデンの銀座クレストンホテルの辺りにあったのだが,移転後そこには小松石のアメリカ公使館石標が残された.現在,それらはアメリカ公使館跡の記念碑として,聖路加国際大学の構内に五稜の星,白頭鷲,盾形の星条旗の3個の石標が,聖路加ガーデンには2基 (星と星条旗),そして残りの3基 (星と白頭鷲と星条旗) は赤坂のアメリカ大使館に置かれている.

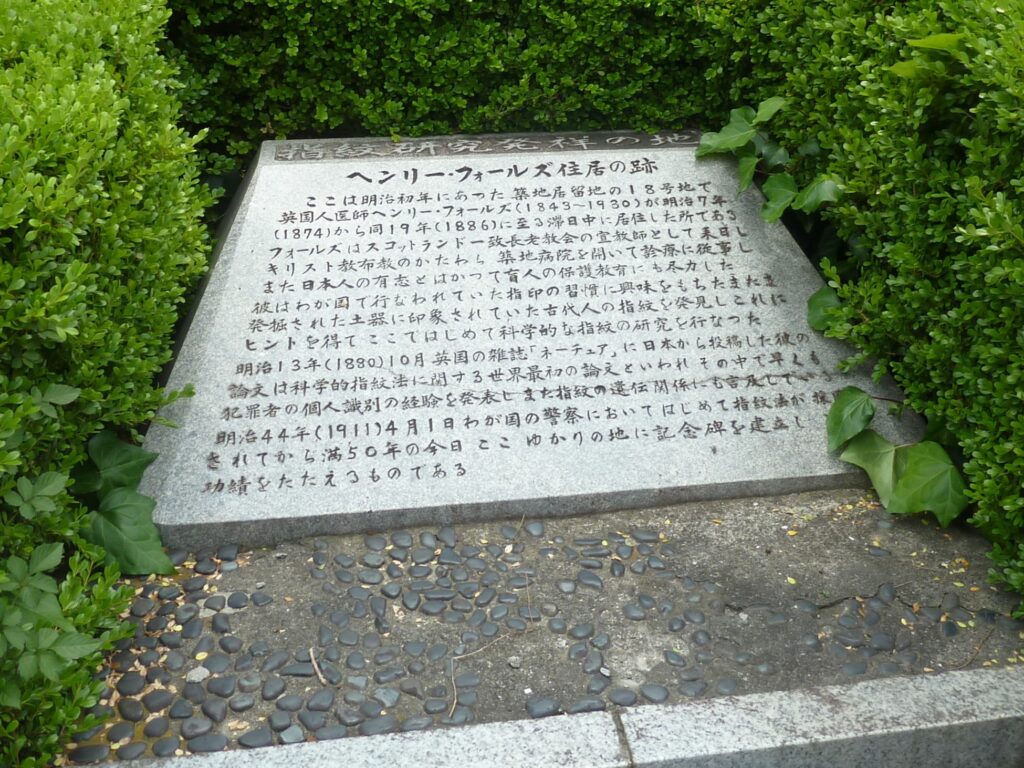

聖路加国際大学には女子学院発祥の地の碑や立教学院発祥の地の碑が設置され,聖路加タワー近くの交差点にはヘンリー・フォールズ住居の跡の石碑が置かれている.女子学院の始まりは,1870年にジュリア・カロゾルス (夫は米国長老教会の牧師でジュリアは信者) が築地居留地6番に創設したA六番女学校である.1874年にチャニング・ムーア・ウィリアムズ主教 (アメリカ聖公会の宣教師) が築地外国人居留地に創設した立教学校 (聖書と英学を教える私塾) は現在の立教学院になり,1901年にルドルフ・B・トイスラー博士 (アメリカ聖公会の宣教医師) が創設した聖路加病院は現在の聖路加国際大学になった.そしてヘンリー・フォールズ住居跡は指紋研究発祥の地でもある.1880年に科学的指紋法の研究を発表し,日本の警察で指紋が犯罪者の個人識別に初めて採用されたのが1911年であるとその碑には記されている[注3].

1923年9月の関東大震災で焼失した日本橋魚河岸は築地の海軍技術研究所用地に移転し,東京都中央卸売市場築地本場として1935年に公式開業した.ただし,震災直後に設けられた芝浦の仮設市場は不便で狭いとの理由でまもなく廃止となり,海軍省から築地用地の一部を借りて東京市設の暫定魚市場としての築地での営業が既に1923年12月には始まっていた[4].そして築地の海軍技術研究所は1930年に目黒町三田に転出し,現在は防衛庁技術研究本部第1研究所を経て艦艇装備研究所になっている[5].なお,日本橋魚河岸の始まりは,江戸に移り住んで佃島を造成した摂津佃村の漁師が,幕府に献上した魚の残りを店で販売したこととされる.

築地場外市場は,関東大震災による被害で築地本願寺境内の塔頭が郊外に移転し,墓地も和田堀廟所へと移転した跡地に多くの商店が集まって発生したもので,築地市場に隣接する立地を活用して発展を遂げた.2018年に築地市場が豊洲に移転してしまうと立地の優位性は失われたのだが,場外市場は外国人観光客向けの観光スポットとして今でも人気が高い.

徳川家康が江戸入府直後に取り組んだ都市開発の課題は飲料水の確保と運河建設による交通網の構築だったが,1603年以降には天下普請による土地造成が盛んに行われた.遠浅の砂浜を埋め立て,湿地帯や沼地を干拓したのだ.その後に行われた大規模な河川工事は荒川の西遷事業と利根川東遷事業である[注4].東京下町低地を流れる河川の流路は洪水によって度々変化してきたのだが,荒川を入間川に合流するように流路を西に変更し,東京湾に注いでいた利根川を銚子方向に流路変更して水運の便を図ったのだ[6a, 6b, 6c].

江戸幕府の行った都市開発は湿地や砂浜の生態系に大きな影響を及ぼしたことは間違いない.河川の流路変更による住民の利害もさまざまだろう.都市開発に駆り出される人々の負担も計り知れない.さまざまな意見が噴出する民主主義体制では反対運動は必至だが,大規模な都市開発が実現したのは,強大な権力を供与された権威主義体制であったからだ.

一般に権威主義体制のもとでの最高権力者は私腹を肥やすのに奔走することが常だが,名目上の最高権力者である天皇や将軍は実権を剥奪され,政権を実質的に担う大老や老中首座といった権力者といえども罷免され権力の座から追放されることが日常茶飯事であったことは,独裁権力の暴走に対する歯止めとして働いていたのかもしれない.江戸時代の権威主義体制は実権を掌握した権力者の上位に実権を剥奪された権威者が君臨する奇妙な体制だったのだ.

君主制は親政でなければ悪くない政治制度のようだ.実質的な最高権力者といえどもその上位に実質的な権力を持たない権威者が君臨すれば決して第一位になることはないからだ.現在の世界の権威主義体制の多くは,革命によって権力を掌握して第一位の権力者となったものである.第一位の権力者になれば権力を乱用し私腹を肥やすことが可能だが,決して乗り越えることのできない権威者が上位に君臨するならばトップを目指しても到達可能なのは第二位までが関の山だ.共和制のように権力者が第一位を目指せる社会体制には危険な独裁者が出現するリスクが伴うが,君主制の場合は権威者が自ら親政に乗り出さない限りそのリスクは低そうだ[注5].

[注1] 東京の地形は洪積台地と沖積低地からなる.多摩川と荒川に挟まれた武蔵野台地,荒川と江戸川に挟まれた埼玉県中央部の大宮台地,江戸川と利根川に挟まれた千葉県北部に広がる下総台地が主な洪積台地で,多摩川の南西には多摩丘陵が広がっている.そして荒川流域と江戸川を含む利根川水系の下流に形成された沖積低地が東京下町低地である.大宮台地の周囲も沖積低地で囲まれている.大宮台地の北西部の妻沼低地,北部の加須低地とそれに続く東部の中川低地は東遷事業以前の利根川水系の河川が洪水を起こすたびに流路が変化する湿地帯であった.そして大宮台地の西側に位置する荒川低地も,その北側を妻沼低地に接し,南側は東京下町低地に接する水害常襲地であった.なお,およそ7,400年前から5,000年前の縄文海進の最盛期には中川低地と荒川低地そして東京下町低地は海面下にあり,その海に突き出た半島が大宮台地であった.当時の貝塚の分布は当時の陸地の位置を反映している.

[注2] 日比谷入江北部 (現在の丸の内・八重洲付近) の埋め立ては1592年に始まり,1603年からは日比谷入江の南部一帯が埋め立てられた.日比谷入江南部の埋め立てには神田山の土砂が利用され,削り取られた神田山が現在の駿河台である.埋め立てはその後も継続され,現在の中央区,江東区および江戸川区の海岸に近い土地の多くは埋め立てによって造成されたものだ.隅田川の中洲の埋め立てによって,江戸前島東岸にあたる箱崎,新川 (霊厳島),八丁堀の造成が進み,隅田川河口にあった石川島は周辺部の寄洲を埋め立てて拡張され,摂津国佃村の漁師が拝領した土地も埋め立てられて1644年に佃島が誕生した.そして,江戸市中のごみ処理令が1655年に出されると,ごみは舟で隅田川左岸 (隅田川の東側) 河口の永代島に捨てることが義務付けられ,隅田川と現在の荒川を接続する小名木川の南側の浅海一帯に埋立地は広がった[7, 8].1681年には砂村新田 (現在の江東区北砂と南砂) が新たなごみ捨て場に加わり,永代島新田と砂村新田の間にある干潟も明和年間 (1764~1771) に造成されて平井新田 (現在の江東区東陽) となったのだ.なお,江戸川区南部の埋め立てについても,慶長年間 (1596~1615) に始まっていた.埋め立ては明治時代以降も継続され,隅田川河口および東京湾の浚渫工事によって発生した浚渫土砂が工事に利用された.月島は佃島の三角州を基にして埋め立てられて1892年に完成した人工島だ.勝鬨は明治・大正期に埋め立てが行われ,晴海の埋め立ては1931年に完成し,豊海町は1963年に誕生した埋立地だ.豊洲は関東大震災の瓦礫を利用した埋め立てによって1931年に完成し,東京石川島造船所の工場が1939年に建てられた.さらに1938年に東京市は江東区南砂町地先 (通称「夢の島」) を埋め立て,東京市飛行場の建設を計画したが,戦局が厳しくなって工事は中止となった.夢の島と呼ばれるようになったのは,1947年に夢の島海水浴場がオープンしたからだ.高度経済成長が起こる前の東京湾はきれいだったのだが,1957年に夢の島の状況は一変した.ごみの埋め立て処分場に選ばれたからだ.

[注3] ヘンリー・フォールズ (Henry Faulds) の論文には,先史時代の日本の土器に残された指紋に1年前に興味を持ち,日本人の指から指紋を採取して研究に取り組んだと書かれている[9].その論文に対し,ウィリアム・ハーシェル (William Herschel) はインドで指紋を20年以上,身元確認に用いてきたと応酬した[10].1858年にインドで指紋研究を始めたハーシェルは,1877年から指紋を地権者と囚人の本人確認に用い始めたのだが,犯罪捜査に使用したのではなかった.そこで1880年の論文で犯罪者を特定する手法として指紋の使用を提唱したフォールズは,1886年に指紋の使用をスコットランドヤード (ロンドン警視庁) に提言した[11].指紋が証拠として用いられたのは,1892年のアルゼンチンでの殺人事件が初めてだが,犯罪捜査への活用が進んだのは1897年にインド・ベンガル州の警察長官エドワード・ヘンリー (Edward Henry) とその助手アジズル・ハク (Qazi Azizul Haque) が指紋の照合作業に欠かせない指紋の分類・整理システムを考案してからだ[11, 12].これはヘンリー分類システム (Henry Classification System) と呼ばれ,1901年にイギリスが採用し,1902年にはイギリスの法廷で有罪宣告の証拠として指紋が初めて採用された.その後,白色光のもとでは観測不可能な潜在指紋を顕在化させる技術も開発されている[13].

[注4] 1629年に行われた荒川の西遷は,大宮台地の北東側を通って東京湾に注ぎ込む荒川を大宮台地の南西側の荒川低地を流れるように流路を入間川に付け替えた工事だ.大宮台地西側の水運の充実を図って川越へのアクセス (新河岸川舟運) の便を図るだけでなく,農村から江戸への年貢米の輸送や江戸からの肥料の輸送にも供したのだ.荒川は豪雨によって水量が急増すると氾濫して洪水被害が多発する荒ぶる川であり,西遷によって大宮台地の東側の洪水被害は減少し,西側の荒川低地での洪水被害は増加した.1621年に始まった利根川東遷事業は東京湾へと流れる利根川の本流を銚子方向に流れる常陸川に接続する工事だ.常陸川との接続は1654年に完成し,それによって日本海沿岸地方から津軽海峡と三陸沖を経て銚子から内陸河川を通じて江戸を結ぶいわゆる東回り廻船航路が整備された.荒川の西遷と利根川の東遷によって中川低地から東京下町低地へと流れる水量は大幅に低下したのだが,河川の氾濫による洪水被害はその後も頻発した.本格的な洪水対策工事が行われたのは1910年の大洪水の後だ.1924年に旧岩淵水門が完成し,荒川放水路 (1976年に荒川放水路は荒川と名称変更された) への通水も始まった.岩淵水門 (1982年に新水門に更新された) によって隅田川への流れが調整され,荒川放水路の掘削によって東京湾への迅速な排水も可能となったのだ.そして1927年に完成した関宿水閘門では,利根川から江戸川に流れる流量調整が行われている.

[注5] 共和政は君主が不在で民主的にリーダーを選出する制度だが,民主的に選出されて人気を得たリーダーが権力を集中させて独裁政権に移行するケースがある.共和政ローマのカエサル,共和政フランスのナポレオン,ヴァイマル共和政のヒトラーなどがその代表例だが,民主化の進んだ共和国では大統領の任期と再選回数に制限を課して独裁化を抑止している.他方,古代から中世までの君主制では独裁が通常だったのだが,社会が複雑になった近世から近代以降には政治判断に必要な専門知識と運用能力が高度となり,君主制といえども有能な宰相に政治を委任する体制への移行が進んだ.イギリスでは清教徒革命以降にも君主による独裁制が出現したが,名誉革命以降に「君臨すれども統治せず」の立憲君主制が確立した.日本では江戸時代の中期までは将軍による親政が行われたケースもあったが,次第に有能な老中を選任して政治を委任する体制へと移行が進んだ.1871年にドイツ皇帝に就任したプロイセン王のヴィルヘルム1世は政治を宰相のビスマルクに委任していたのだが,ヴィルヘルム2世が即位すると有能なビスマルクを罷免して親政を始め,第一次世界大戦の敗北によってドイツ帝国は滅亡した.政治に関する有能な専門家ではなかったヴィルヘルム2世が国際情勢を見誤ったのである.明治政府は天皇を最上位に据えたものの,最上位としてその権威を尊重していたかは定かでない.命がけの革命で権力を掌握したテロリストが,江戸幕府の大老や老中首座のように権威によって罷免されることはないからだ.権力闘争にうつつをぬかす政治体制では,政治に関する有能な専門家が政治を担う機会は乏しい.

文献

1.鈴木理生,江戸・東京の川と水辺の事典,柏書房 (2003).

2.鈴木理生,江戸の川・東京の川,井上書店 (1989).

3.鈴木理生,鈴木浩三,江戸・東京の地理と歴史,日本実業出版社 (2022).

4.ザ・豊洲市場 市場の歴史:https://www.toyosu-market.or.jp/history/

5.佐藤隆一,防衛庁技術研究本部第1研究所,Techno marine 日本造船学会誌,875 676-682 (2003).

6.例えば,(a) 小暮岳実,荒川低地へ向かった後期完新世の利根川旧流路,地学雑誌,120 [4] 585-598 (2011).

(b) 久保純子,東京低地の環境変動,学術の動向,27 [2] 39-43 (2022).

(c) 久保純子,河川と平野の地形からみえること,第四紀研究,62 [2] 47-60 (2023).

7.遠藤毅,東京臨海部における埋立ての歴史,地学雑誌,113 [4] 534-538 (2004).

8.遠藤毅,東京都臨海域における埋立地造成の歴史,地学雑誌,113 [6] 785-801 (2004).

9.Henry Faulds, “On the Skin-furrows of the Hand”, Nature (October 28) 605 (1880).

10.W. J. Herschel, “Skin Furrows of the Hand”, Nature (November 25) 76 (1880).

11.コリン・ビーヴァン,指紋を発見した男,主婦の友社 (2005).

12.チャンダック・セングープタ,指紋は知っていた,文藝春秋 (2004).

13.鈴木真一,指紋と化学,化学と教育,44 [8] 518-522 (1966).